恐れていたことが現実に

★目次ページに戻る

これ何!? (*。*)ホヨ?

駐車スペース傍らに立つ上部が枯れたサザンカ。

その幹から何かのキノコが生えています。

『え?サルノコシカケ?? 売れば儲かる??』

*調べたらどうやらサルノコシカケとは異なる種類のよう。

山の家へ来る道すがら、栗は落ちてないか、アケビはなってないかと目を皿のようにしてやってきましたが、まだ微かに残暑が残る気候。

どこにも秋の実りらしき物は落ちていませんでした。

僅かに自宅の前に生えたこのキノコだけ。

植物にはメチャクチャ疎い私は、キノコを採って食う勇気などないのでこれは放置します。

キノコって熟練したキノコ取りの方でも間違えることがあるらしいっすね。

都会っ子の私は、松茸すら生えている場所も姿も見分けが付かない。

↑買えないから現物の記憶が無い。 っつ~か香りの記憶すら喪失している。(;^_^A

家の中に入って今日の作業の準備をします。

家に入ると掃除以外に必ずやることがあります。

室内の天井部とか床を見回します。

雨戸を開けながら軒下を見ます。

変な虫が巣を作っていないか、スズメバチが居着いていないかを見るためです。

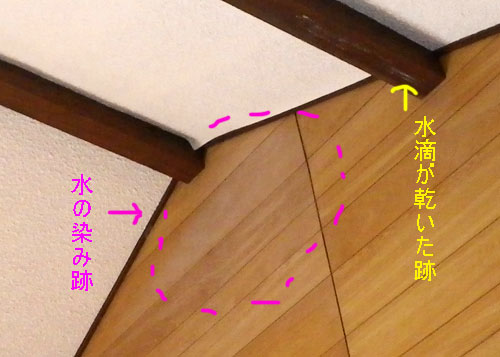

ん~?あれ、何だろう?

ん~?あれ、何だろう?

棟木に白い物が点々と付いているな。

私は常時メガネをかけているド近眼です。

老眼が入って来ているのとパソコンを長時間見ることが多いので、目の疲労防止のため日常使用するメガネは視力が0.5ぐらいになるようにしてます。

高さが4m近くあって薄暗い天井の棟木はよく見えません。

複数枚の写真を撮影して、自宅に帰ってから拡大して見てみます。

ここ数回はベランダメンテに躍起になっていて、その他の敷地内の手入れがすっかりおろそかになっています。

この斜面の土の流れ出しも早いうちにやっておきたいんだけどなあ。

施工方法も道具も揃っています。

あとは土木作業を行う気力体力のみ。(゚Д゚;)!!

こういう斜面の崩壊は石垣を組むのが恒久的でいいんだけど、この周辺にそんなにたくさんの石が見当たらない。

地面を掘ればたくさん出てくるんだろうけど、その層に達するまで植物の根に阻まれて苦心惨憺するだろうと思う。

下の河原にはいっぱい転がってるけど、運んでくるだけで精根尽き果ててしまいそう。

ですので、ホームセンターで購入した花壇柵を使って土留めを作る予定です。

基礎鉄骨の塗装も全く手付かず。

「サビ鉄ペンキ」の塗装から半年が経過しました。

相変わらず茶色い物が浮いているように見えます。

ここは3度塗りぐらいしている塗装の分厚い部分。

これは錆なのかそれとも木の枝や枯れ葉の茶色い成分が付着しているのか?

錆が浮いてきてるなら、一度塗りしかしていない場所など全体に錆が浮き出てくるはずなのに、そんな気配は一向に現れない。

この場所だけ塗装の微かな隙間から錆が浮いてくると言う説明が付かない。

もう一度研磨して塗装し直そうと思います。

家の基礎鉄骨は一番高さのある位置で約4.5m。

どうやったらその高さの作業が出来るか常に考えています。

足場が~、足場が~、足場が~。

ホームセンターで売っている単管と、建築の足場で使われている単管は微妙に異なります。

ホームセンターの物は基本的に足場用ではありません。

職業上、足場用単管の入手は可能なんですが、部品とか含めると相当数必要なので費用がかかるし、この山まで運ぶのはたいへん。

どうしたもんかな~と思っていました。

ここの別荘地のオフィシャルページには、中古物件の分譲を紹介するページがあります。

つい先日、最新の物件が出てきました。

また新規物件出てきたなぁ。

何気なくその物件の写真を見ていて、衝撃を受けました。

こ・・・・、こ、これは!!

著作権があると思いますのでここには写真は転載しません。

物件No.1-234。 良かったら見てください。

売れてしまって見ることが出来なくなったら、見る方法考えます。

ジャングルジム? ツリーテラス?

傾斜面に建てられた家の基礎部の大きな空間に、縦横無尽に組まれた木。

太い丸太を支柱にして、横に細い丸太を組み、その丸太に木の板を乗せて人が行き来出来るようにしてある。

人がくつろげるようなテラスには見えない。

物置のような物も見えない。

何の目的だろう、これは?

しばらく考えた後わかってきました。

これは自然の材料で組まれた足場だ!

この家の基礎鉄骨はペンキできれいに塗装されています。

すっかり忘れていました。

足場って、私が子供の頃はどんな高い建物でも

(と言っても5階ぐらいまでだが)木の丸太で組まれていたんですよね。

細い丸太の上を鳶の方や職人さんがバランスを取りながら作業していたんです。

単管を購入するなど無駄なお金を費やさなくてもいいんです。

ものすごいヒントをいただきました。m(_ _)mペコ

落ち葉はまだまだ本格化していません。

あと2ヶ月もしたら玉砂利の通路も庭も雨樋も落ち葉で埋まってしまうでしょう。

雨樋の升に小枝が詰まっているので取り去ります。

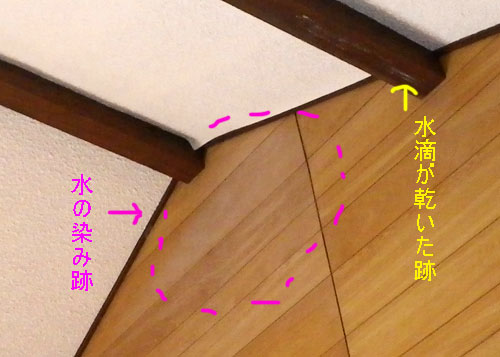

脚立から下りる時、雨樋の影に隠れた部分の野地板の表面がめくれているのに気付きました。

雨樋に当たった水が跳ね返ったかな?

ここも痛んで来たなあ。

軒天を見回しますが、化粧板にめくれとかは見られないから、老朽のせいかな?

機会を見つけて塗料を塗りましょう。

この上には玄関前の軒の端に当たり、「水切り」があります。

屋根材と水切りの間に隙間が出来て雨水が伝って来たかな?

要注意です。

それから夕方までベランダの修復作業に打ち込みます。

ここまで作業をしてきて、どうにかノウハウや補修の目処が見えてきました。

コツさえわかれば手のつけていない柱やデッキ板を修理するのは容易くなります。

その内容はまた別記事で。

建物外装の老朽化が進むと雨水であらゆる場所の崩壊が始まってきています。

錆、カビ、腐朽菌、斜面の土の流れだし。

いずれも浸食のスピードの鍵を握っているのが

『水』。

水の侵入さえ絶てば素材の寿命は格段に伸びるはず。

腐食が始まった場所、気付かなかったとか、施工する時間が取れないとかで放置してきた場所に、とりあえず早急に水気を絶つ方法は無いかと試行錯誤してます。

衣服の撥水スプレーは耐久性がな~。(-""-;)

自動車用のボディコート剤は?

ガラスコート剤なんか取る時は専用のコンパウンドで剥離しなければいけないぐらいだけど、透湿性は無いだろうなあ。

自動車用なんて木材に使えませんよね。

本格的に撥水コートするなら木材専用をチョイスするのがベストかな。

この手すりの隙間の奥はペンキを塗ることは出来ません。

この隙間には吹き込んだ雨水が大量に侵入します。

この隙間をコーキングなどで塞いじゃうと、他のクラックなどから入った水分の逃げ場が無くなって、余計に内部の腐敗の進行が早まると言うことがわかってきました。

No.1の柱はそれで腐敗速度を早めてしまった。

隙間内部の木材表面の透湿性を損ねることなく、水が木材内部へ浸透しないような工夫が必要です。

撥水剤を塗るには溶剤を注入するしかありません。

水溶液を流し込んでもいいのですが、下がダダ洩れで無駄になるし、エポキシ樹脂などが使えなくなるので、選択肢はスプレーによる局部的な噴霧。

木と相性が良さそうな撥水剤を只今捜索中。

何か良い製品知りませんか!?

良いのが見つかったらまた実験してみます。

現場で作業していて、『これが有ったらいいのにな。』、『あれを使ってみたらどうだろう?』というグッズも思いついて、実際に使用出来るのかどうかの検討をするために、自宅に帰ってきてから写真をチェックします。

ホームページの次の更新もどんな風に記述しようかなと考えながら・・・。

あっ!

いっ!

いっ!

うっ!

うっ!

えっ!

えっ!

(*゚ロ゚)(*゚ロ゚)(*゚ロ゚)ォォォオオ

(*゚ロ゚)(*゚ロ゚)(*゚ロ゚)ォォォオオ

This story is to be continued.