チェンソー修理挫折

★目次ページに戻る

前のオーナーさんが残してくれた古い古いリョービのチェンソー。

基本的なメンテナンスは忘れずにやっていましたが、とうとうおかしくなってしまいました。

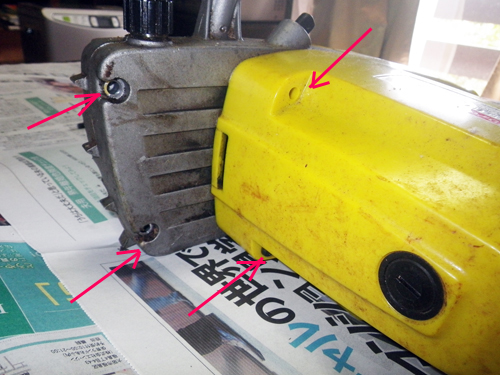

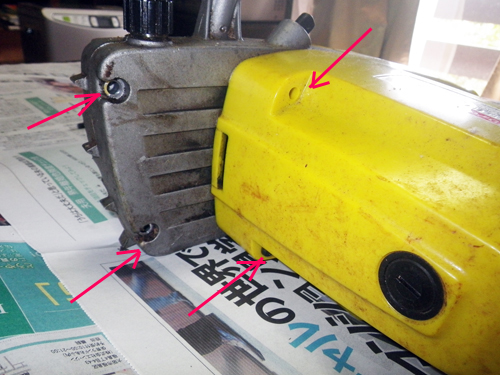

おわかりになりますか?

テーブルの色。

オイルが完全に漏れています。

そして、前回気付いたのですが、盛大にオイル漏れしているのに、現場での作動中にチェーンにオイルが全く付きません。

この機械のオイルは自動給油ではなく

プッシュ式。

本体上部にある黒いボタンを数回押して、手動でオイルを供給してから動かします。

ところが何度押してもオイルが出てきた形跡が無い。

おまけに、どんどんチェーンの回転が重くなってきました。

このままでは壊れてしまうのは時間の問題でしょう。

って言うかもう壊れてるし。(・ω・;)

今回は分解してオイルノズルがどうなっているのか調べてみます。

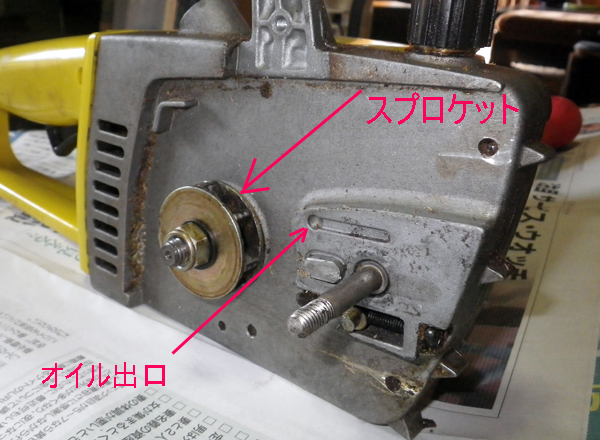

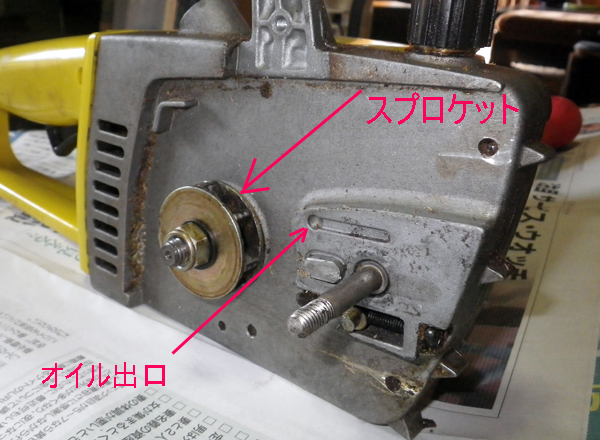

まずはカバーを外し、チェーンとガイドを外します。

オイル出口は1ミリ以下の小さな穴が開いています。

オイルが出ている形跡は皆無です。

ちなみにタンクにはたっぷりオイルが入っています。

この鋳物?で出来たボディの中にオイルタンクとかパイプとかがあるはず。

よーく観察すると二分割出来るようになっています。

プラスティックのボディからこの金属部分を外すのが第一段階のよう。

各所のネジを全部外していきます。

構造が飲み込めていないので、見えているネジを手当たり次第に外していきます。

各部分のネジの規格が全て異なるので、外したネジが混ざらないように注意します。

電源&スイッチ部分が露出しました。

モーターハウジングのサイドにあるカーボンブラシも取り外します。

後ろ側にあった固定ネジ2箇所も取ります。

最後に動力軸のスプロケットを外すのですが、こいつはちょっとコツが要りました。

スプロケットを固定しているナットは逆ネジ。

スパナで回しただけでは内部モーターもクルクル回ってしまい外す事は出来ません。

そこでチェーンをスプロケットに巻き付けて、軸が回らないようにしてナットを外します。

自転車の多段変速のリヤギヤの歯を交換するのと同じ要領です。

全部外れました。

これ以上外れる場所は見当たりません。

さて・・・・・(・ω・;)

さて・・・・・(・ω・;)

プラカバーからモーター部分が取れません。

金属部分の裏側に固定してあるビスが見えているのですが、カバーから抜き出さないと工具が入りません。

裏側のネジは全部で4カ所有ると推定。

裏側のネジは全部で4カ所有ると推定。

あちらこちらをいじくり倒します。

隙間から見える内部は漏れだしたオイルに中に入り込んだ木屑やゴミが混ざり、あちこちにこってりと付着しています。

モーター部がプラカバーに固定されているはずなのだけど、どこでどんな風に固定されているかがわからない。

モーター軸のナットを外すことが出来たら金属部分だけ取れると思うのだが、モーター軸がクルクル回るので外すことが出来ない。

軸を固定する方法がわからない。

構造がわからないものだから、これを外していいのかどうかもわからない。

10分ぐらいああでもない、こうでもないと調べるのですが、全くわかりません。(;´Д`)ノ

降参! GiveUp!!

参りました。( i ◇ i )

久しぶりの惨敗です。

今回はあきらめて、見えている範囲だけ掃除をして組み立て直します。

人間が組み立てた物なんだから、必ず分解方法があります。

ネット上でいろいろと調べましたが、古い物なのでこの製品、または類似の物を分解整備したという記録は未だに見つけていません。

分解図も発見に至っていません。

メーカー修理に出しても受け付けてくれるかどうか?

リベンジを誓って出直します。

*修理不可能でもこのチェンソーは使えます。

使用する度にチェーンにオイルを振りかければいいのです。

100均で、先端が細くなったノズルの付いたドレッシングを入れるプラボトルを買ってきて、オイルを入れて持ち歩けばいいだけ。f(^ー^;

ここで読者の方にお願い。

この製品を分解整備する方法をどなたかご存知ではないですか?

ご教授してくださる方、お待ちしております。m(_ _)mペコ

機械の分解組み立てには結構自信があるのだが、久しぶりの挫折。(;´Д`)ノ

精密機械でもない限りたいてい分解出来るのだけどなあ。

分解は出来ても組み立てに失敗することは往々にしてあるが・・・(;゚◇゚)

昼食まで時間があるので建物の手入れをします。

大規模修繕を終えて2年。

たった2年であちらこちらから錆が浮いてきましたあああ。(

i ◇ i )

錆をきちんと取っていないから、サビ止め塗料を塗っても、分厚く塗膜を盛っても、たった数年で塗料が浮いて錆が浮いてきます。

手抜きだよなあ、本当に。(;´д`)トホホ

このまま放置するわけにはいかないので、めくれた塗装を除去し、錆を出来るだけ取ってペンキを塗り直します。

用意したのがこれ。

研磨用のサンドたわしとサビ止めペンキ。

手作業なのでこれだけです。

研磨タワシでひたすらこすってこすって錆を除去し、一度塗りで済むサビ止めペンキを使います。

鉄骨の錆部分は手がギリギリ届く場所。

但し、デッキに寝そべらないといけない。

しかも目視が出来ない。(゚Д゚;)・・

手すりの隙間から腕だけ出して、指先で場所を確認してタワシを当ててゴシゴシこすります。

上手くいけたかどうか、場所を間違えていないかの確認はいちいち立ち上がって上から覗き込みます。

場所を間違えたらまた寝そべってゴシゴシ。

錆取り終えたらスプレー缶片手に寝そべってプシャー。

塗れたかどうかの確認で立ち上がって、不十分ならまた寝そべって・・・

それはあたかも

五体投地礼のよう。(;´Д`)ノ

別に聖地は目指していない。

ベランダの鉄骨部分を終えたら表に出て、脚立を抱えて基礎の一番下まで下ります。

ご覧のように柱のあちらこちらにも錆が浮き始めています。

こういう場所をタワシでこすると浮いている塗膜もめくれていき、隠れていた錆が出てきます。

今はまだ雨が当たる箇所だけ塗膜の劣化から錆が顔を出していますが、潜在的な塗装不良箇所がどれだけあるかわかりません。

下地調整をきちんとしておけば屋外のペンキなら最低5年は持つはずなんだが。

まあ、ペンキ屋なんてこんなもんだよ。

素人だから誤魔化せると思ってるんだろう。

クレーム言ってもいいけど面倒くさいし、また足場を組んでごちゃごちゃやられるより自分でやった方が確実で早い。

ぼちぼち手直ししていきます。

最下部の梁となっている鉄骨の上部がいちばんひどい。

雨ざらしで苔も付着しているから塗装の劣化も早い。

研磨タワシでこすると不良箇所があちこちから出てきます。

一通り錆を落としてペンキを分厚く吹き付けて終了~。

さて、メシにすっか。