紅葉が盛りです

★目次ページに戻る

3度!? ( ̄□ ̄;)!!

国道沿いに設置してある温度計の表示を見て驚いた。

夜中の10時過ぎ。

今シーズン初の木枯らしが吹く山間部。

いくら冬型の気圧配置になったからと言ってそれはないだろう。

何かの間違いだ、いや見間違いに違いない。

次の温度計でもう一度確認しよう。

高速降り口から、山小屋のある別荘地の入り口までには2箇所の温度計があります。

最後のトンネルを抜けるとすぐ左手に温度計の表示が出てきます。

4度・・・・ (・ω・;)

これはまずい。

凍結するようなことはないだろうけど、山小屋は寒くてしかたないだろうな。

誰もいないゲートをくぐり、山道を登り、山小屋に到着。

表に出ると吐く息が白くなる。

すぐに荷物を抱えて母屋に入ります。

誰も住んでいない室内は冷えています。

室内気温は6度弱。

国道の温度表示は強い風のせいで更に低く計測していたようです。

「寒い寒い!」

このままだと凍えてしまうので、すぐにストーブに火を入れます。

前回、灯油を購入してタンクに入れておいたのは正解だった。

石油ファンヒーターはすぐに着火しました。

でも、これだけじゃ天井の高い室内は容易にはぬくもらない。

大型ストーブに買ってきた単一電池を入れて着火してみます・・・・

つかない!orz

電池の液漏れのせいで電池ケースの電極どころか配線までやられているみたい。

えーと、何か無いかな・・・・

ライターがあるので金網の隙間から差し込み火をつけてみる・・・

芯まで届かないっ!!(×_×;)

チャッカマンは無いし、芯まで届くような長い物は無いか?

まさか割り箸に火をつけてってわけにはいかないし。

何か入っていないかと、前のオーナーさんが残してくれた電話台の引き出しを開けてみる。

あった!! マッチだ!!(

゚∀゚ ) マッチが湿気っていないことを願ってこすってみる。

火がついたので金網越しに火を差し入れ中心部を持ち上げて芯に近づける。

無事点火しました。(*゚∀゚)=3

マッチなんかで火をつけるのは何年ぶりだろう。

石油ファンヒーターは電気が来ていなければ動かない。

よく考えたら災害時にはクソ役には立たない代物だな。

こんな山の中に居を構えるのに、いつの間にか文明の利器に囲まれている。

ここは災害時に都会から緊急に避難する場所と考えて買ったんだっけ。

初心を思い出さなきゃな。

と、考えながらテレビを付ける。

シャワーを浴びて体を温める。

電気毛布を敷いて寝袋で寝た。(^◇^;)

明け方7時に一度起きたけど、今日はゆっくり休むつもりで来たので二度寝。

次に目を覚ましたのが午前10時過ぎ。

ベランダに出て山々を眺める。

全山見事な紅葉!!

全山見事な紅葉!!

天気は快晴。

一番良いタイミングで来られたようです。

しばらくの間、紅葉の山を眺めます。

動画:山小屋のベランダから眺める景色です。

それだけの動画です。 つまらないです。 見なくてもいいです。

1分30秒 6倍速で再生

昼まであまり時間が無いので朝食は取らず、今日やる予定のお仕事をやっつけていきます。

車に積んである道具を取りに行きます。

道路に上がると日差しが暖かい。

上からの眺めも良い。

玄関前のさざんかが白い花を付けています。

車の向こう側にはピンクのサザンカ。

ありゃまあ、このサザンカ。 メチャでかくなったねえ~。(*。*)ホヨ

ありゃまあ、このサザンカ。 メチャでかくなったねえ~。(*。*)ホヨ

電柱より背が高くなってしまいました。

サザンカってこんなに大きくなるんだっけ?

スズメバチはもう大人しくなったのか、今回は見かけませんでした。

景色がいいので少し歩き回ります。

少し離れた場所のお向かいさん方向。

電線と、あの洗濯物が景色を台無しにしてる。(;´Д`)ノ

常住組の老ご夫婦だからしかたないか。

道具を持って母屋に帰ります。

まず最初は

ストーブの修理から。

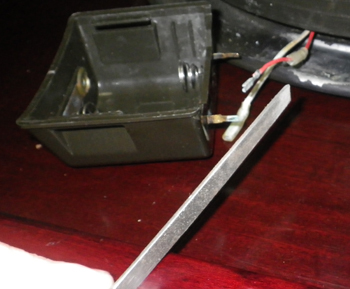

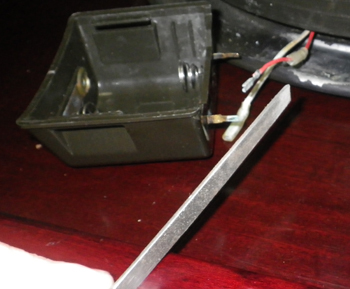

腐食でダメになった電池ボックスと配線を修理します。

電極と接点をヤスリで磨いて錆びた部分を修復するだけ。

写真ではわかりにくいのですが、各部の金属は錆まみれです。

まずは、電池ボックスの電池接点と端子をヤスリで磨きます。

木工用ヤスリしかなかったのですが錆落とし程度なのでだいじょうぶでしょう。

ピカピカに磨きました。

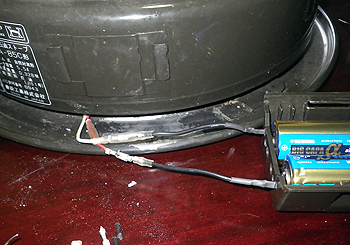

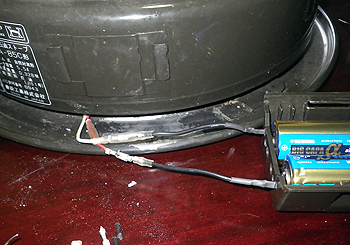

続いて本体側の配線。

こちらは接続端子のメス側で磨くことが出来ないので切断して新しい物に替えちゃいます。

切断した線は内部まで錆が回っていたので、皮むきしてヤスリで磨いて錆を落としておきます。

電池ボックス側に接続用の延長の配線を半田付けしておきます。

線のむき出しの箇所は熱収縮チューブで絶縁。

延長した線と本体側の線にカー用品で用いるギボシを圧着します。

+-が決まっていて最初に確認していなかったことに気付きちょっと不安になりましたが、白い方が+だろうと目星を付けました。

接続して電池を入れてテスト。

無事、着火OK!\(^ ^)/

無事、着火OK!\(^ ^)/

冬が終わったら電池を抜くのを忘れずに仕舞おう。

今回もマンネリ化した毎回似たような記事です。

特段変わったことがないので仕方がない。

毎年のように秋が過ぎて冬が訪れ、やがて春になる。

その繰り返し。

山だからまだ四季折々の風景が移り変わるけれど、これが海だったら一年中ほぼ同じなんだろうなあ。

飽きるかもしんない。(・ω・;)

次回も、次々回も、その次もまたその次も。

私がこの山に来ることが出来なくなるまで、似たような日記が続くでしょう。

これと言った特徴のない内容の記事をお読みいただき有り難うございます。m(_ _)m