番外: ルーツを辿る 後編

★目次ページに戻る

最初に。

この記事はセカンドハウスとか別荘とかとあまり関係がありません。

住宅の知識などでもありません。

今年、私のご先祖様が住まいし暮らしを営んできた地を訪ねる機会に恵まれました。

そこには日本の原風景が広がっていました。

里山を知らない都会育ちの私が見てきて感じたことを書いてみます。

オチもありませんのでご了承を。(;^_^A

本題に入る前に・・

こういう土地所有の事柄を書くと必ず

反感の感情を抱く人がいます。

資産を所有して維持していくにはそれなりの労力が必要なのですが、そのことをたいへんな仕事だと言う内容で書き込むと、

「コイツ、愚痴りながら自慢かよ! 嫌なヤツだ!」

と、こちらの予想に反した感想が帰って来ます。

ひどい人になると、

「死ね!破産して一文無しになっちゃえ!」

と、呪いの言葉まで浴びせられます。 (*゚∀゚)=3

「持ってるのがそんなにたいへんなら、売るか誰かにあげればいいじゃないか。」

という声も必ず帰って来ます。

そう言う言葉に対して、建前では、

「いや~、そうもいかないんだよ。 家族とか親戚とかの意見もあって、簡単に手放せないんだよ。テヘッ。」

と、苦笑いしながら同情を買うようにつぶやくのですが、

本心では、

「誰が人に譲るかよっ! 俺は人一倍欲深な人間なんだ。 死ぬまで手放さねえぞっ!」

と思っちゃうわけです。f(^ー^;

今回のこの記事を読まれて、

「ムカつく! 何を自慢してるんだ、早くくたばれ!」

と思われる方もおられるでしょう。

「いらないなら俺にくれよ。」

と、思われる方もおられるでしょう。

ご心配召されるな。

私が落ちぶれて国家に年貢が払えなくなれば、強制的にボッシュートされて、競売という手法を通じて皆様が所有出来るチャンスが巡ってきます。

また、私が死んだら地獄までこの財産を持って行けるわけではないので、子供なり孫なりが売ったり放棄したりするでしょう。

そんな時が来るまで辛抱強くお待ちくださいませ。

昔から、「たわけ者」という罵倒の言葉があります。

これは、”たわけ=田分け”という意味なんですね。

所有している田畑を

子供の人数で分けたり、他人に譲ったりして収穫量が減ってしまうと、その家の勢力が弱まり没落してしまうことから、愚か者という意味で用いられてきました。

生きているうちから親戚縁者にたわけ者と呼ばれたくありませんので、目一杯しがみつこうと思っています。(;´Д`)ノ

それでは後編をどうぞ。

私名義の土地を見せてもらった後は、本家の叔父さんの土地も巡ります。

一度山を下りて、別の林道をずんずんと走っていきます。

ずいぶんと登ると道は行き止まりになって、送電線の鉄塔が立っています。

この鉄塔の底地も叔父さん所有の土地。

「いやあ~!ここは久しぶりに来た。 30年ぶりぐらいか。 こんなに山奥だったっけ? f(^ー^;」

「いやあ~!ここは久しぶりに来た。 30年ぶりぐらいか。 こんなに山奥だったっけ? f(^ー^;」

「いつの間にか鉄塔立ってる。 関電から賃料貰ってないぞ。(`△´+)」

とつぶやく叔父さん。

標高は200mぐらいでしょうか。

木々の合間から下の村の家並みが小さく見えています。

「ここも畑か何かだったんですか?」

と尋ねる私。

「いや、いや、ここは昔から山林。 ここに来る途中に田んぼとか畑がいっぱいあったんだよ。 もう草がぼうぼうでわからんくなってる。」

山を下りる帰り道に、その田んぼがあったという場所に車を停めて下りて見ると、確かに人の手が入っていたと思える平場があって、あぜ道らしき段差があって、棚田だと推測できる場所がありました。

しかし、その平場の真ん中には、直径20㎝を越える立派な木が何本も生えていて、再び耕作が出来るような状況ではありませんでした。

ご先祖様が汗水垂らして耕してきた里山は、元の自然へと帰って行く途中でした。

その日の最後に、もう少し内陸に入った場所(と言っても1kmほど離れているだけ)に住む遠縁の親戚(祖父の妹が嫁いだ家だとか)を尋ねました。

農家ですから家の前が広いスペースになっています。

そこに叔父さんが車を乗り入れた時。

1頭の動物がそこに佇んでいて、私たちの車を見るなり、さっと家の裏側へ逃げていきました。

最初私は、牛か山羊かと思ったのですが・・・

車の中で叔父さん達と私が、とっさに同時に声を上げてしまいました。

「ニホンカモシカ~~~アッ!!??」

ずんぐりした体型。

短い角。

そう、紛れもないニホンカモシカ。

「ちょっ! マジ?? (〇o〇;)」

「え?え?え? 今のカモシカだよね? (;´Д`)」

「天然記念物ですよね?あれ! (゜ロ゜)」

クマやイノシシを見慣れている叔父さん達もさすがにビックリ!

だって、山の麓とは言え、ここは市の中心部から4kmほどで車で5分ぐらい。

裏山の上にはゴルフ場が広がっている場所。

山奥の一軒家じゃなくて幾つもの家が建ち並んでいる集落のど真ん中。

こんな人里に生息しているような生き物ではありません。

母屋から出てきた親戚の叔父さん。

「いや~、よく見えられたね。わざわざありがとう。」

挨拶を済ませて、カモシカの話になりました。

「いやあ、最近ちょこちょこ遊びに来よるよ。 珍しくないよ。(*゚∀゚)」

今年は春先に気温が低くて、天候の不順が続いたせいで山に食べ物が無いからだろうとのこと。

*最近ニュースで見かけるマダニ媒介のダニ媒介性脳炎での死亡例が増えたのは、こういう野生動物が頻繁に里に下りてきているからだと噂されてます。

現地を訪れる前まで、私は甘く気軽な考えでした。

土地があって、田畑があるんだから、水とか最低限のインフラあるだろう。

田畑なんだから、誰か親戚が耕してるだろう。

農作業小屋とか、ボロでも建ってるんじゃないかな?

いつでも別荘が建てられるんじゃないかな。

と。

関西圏が大地震とか津波とかで壊滅しちゃって、おまけに日本海側の原発で重大事故が起きて、本当に関西に住めなくなったら、自分の土地だし農家でもやりながら自給自足生活すればいいやなんて考えもありました。

農耕地が休耕地となっていない数十年前ならばそれも出来たでしょう。

でも、現実として目の前にあるのは、荒れ果てて自然に戻ってしまった野山の姿でした。

建機や重機入れて、開発に莫大な金かければ住めますけどね。

別荘だあ~? 住宅だあ~? 生活を営むだ~?

とんでもない妄想だ!

この田舎の土地に比べれば、所有している関西の別宅なんて天国ですよ。

クマさんいないし。

おそらくここだけでは無いのでしょう。

日本全国各地の農村部の里山は、同じように自然に帰って行っているのでしょう。

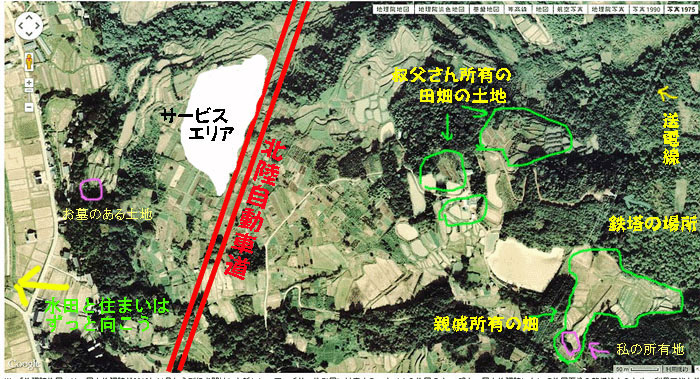

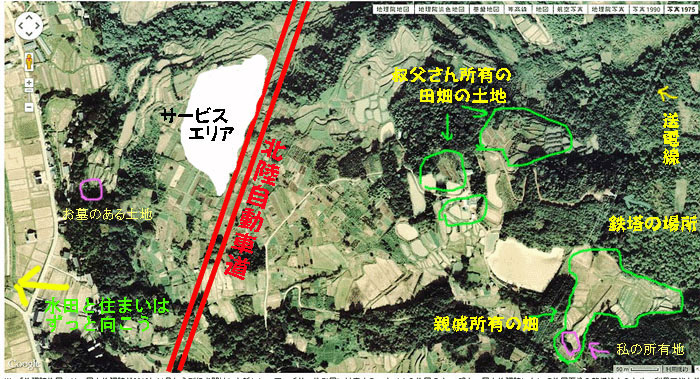

現地では殆どが森のまっただ中にいて、自己所有の土地の全貌が十分に把握できなかったので、帰って来てからGoogle Earthの航空写真で確認することにしました。

この写真をよく覚えておいてください。

この写真をよく覚えておいてください。

真ん中から左より上下に走っている車道は北陸自動車道。(トンネルを通っています)

トンネル横の広く開けた場所がサービスエリア。

高速道路の右に沿って1本の道があるのが、地元でスーパー農道と呼ばれている道。

スーパー農道の右側はほぼ全体が森であり、日本のどこにでもある里山です。

右下に写っている開墾された土地が、親戚が所有して耕されている畑です。

そして、この里山の中に叔父さんの所有する田畑であった土地も点在しています。

サービスエリアの左下の森の中に、ご先祖様の2つのお墓がある土地がこのどこかにあります。

少し明るい緑で、樹木が刈り取られている広い土地がありますが、記載されている土地の面積はこんなに大きくはないので、このどこかの一部分だと思います。

で、サービスエリアからこの方向を偶然に撮影していました。

しっかり森林です。(;´Д`)ノ

しっかり森林です。(;´Д`)ノ

手前の木が生い茂っている向こう側に、ぽっかりと平場があるのかもしれません。

でも、そこに辿り着くための道はもう消えてしまって無く、中途半端な装備では立ち入ることすら出来ません。

航空写真で見える森の境目が道があった痕跡と思う。 獣道程度には残っているかも。

将来、私の子供や孫達に、我が家のルーツである場所を案内したくても出来ないかもしれません。

チャンスがあれば、完全フル装備で森の中へ入り、ご先祖様のお墓を見つけ出したいですね。

おもしろいかも。(゚∀゚)♪

こんな山で本当に人がおおぜい暮らしていたのか? 農作物なんか育てるスペースがあったのか?と思われるでしょう。

世の中ネットの普及で便利になって、航空写真や地図が簡単に見られるようになりました。

たくさんある地図ページの中から、

「Googleマップを使って国土地理院の地図を見る」

というページがあります。

このページでは、Google MapやGooge Earthにリンクされていて、クリック1つで日本の地形図と航空写真を見ることが出来ます。

そしてこのページの特色は、1990年の航空写真と1975年当時の航空写真もリンクされていて、クリック1つで比較閲覧することが出来ます。(地域によっては昔の写真が無かったりします。)

先述の覚えておいてくださいと書いた航空写真の土地も、今から約40年前の1975年頃の航空写真がありました。

上に貼り付けたのと同じ場所の写真、

それがこれ↓

私、この写真を見た時、場所を間違えたかと思いました。

私が見てきた山林の殆どが開墾された田畑だったとはとうてい見えなかったからです。

それぐらい、この周辺はすっかり自然に帰っていました。

この写真は1975年前後(約40年前)に撮られた物ですが、この景色は北陸自動車道のこの区間が開通した1983年(昭和58年)頃まで同じような状態だったと思います。

高速道の土地の買い上げと、道による分断、更に、農業を受け継ぐ人や担い手が近年急速に失われてきたので、耕作しにくい山の農耕地は放棄され急速に自然に帰ってしまったのだと推測されます。

食糧需給事情も変わったからね。

叔父さん所有の土地の場所は推測で、○の中のどこか。

なんせ、本人も把握していないですから。( ^▽^)

里山をここまで切り開いて開墾するには数十年から百年。

何代も続いて切り開いてきたのでしょう。

初期の耕耘機が一般的に普及してきたのは1960年以降。

親戚の91才になるお婆ちゃん(叔父さんの母)の話を聞くと、戦前からこの土地は開墾されていました。

農作業は鍬や鋤と馬や牛などを使った手作業が主だったと思います。

昔の日本人の力強さ、ご先祖様達のパワーを感じずにはいられません。

昔の日本人ってすごいと思う。

ここまで切り開かれた土地を30年ぐらいで元に戻してしまう自然の力もすごいと思う。

私のご先祖様達は、胸を張って自慢できる方達だったことに満足しています。