混合水栓カートリッジ交換(TOTO製洗面台)

★目次ページに戻る

昨年から自宅洗面台の蛇口(シャワーヘッドタイプ)から水がぽたぽたと落ちてきて、どうにも止まらなくなってしまいました。

水栓ハンドル内のパッキンが老化してきたせいです。

この洗面台の型式はTOTO社製、「

TL485-UCX」。

今から20年前ぐらいに生産された洗面台です。

このタイプはハンドル内部にあるカートリッジの交換が必要なので、

TOTO社のホームページで検索してカートリッジの型番を調べます。

カートリッジの型番は「THY582N」。

(広告)Amazon

カートリッジは少々お高い価格です。(>ω<)

15年から20年ぐらい保つ物ですから、価格はその耐用年数分だと思いましょう。

カートリッジによっては、1個1万円弱ぐらいする物もあります。

カートリッジ式混合栓は、必ず適合する部品を交換しないと装着すらできません。

これでいいだろうと適当な物を購入するのは絶対に禁物です。

洗面台型番は、洗面台のどこかにシールが必ず貼ってありますからそのシールは決して剥がさぬようにしましょう。

用意する道具は、マイナスドライバーとウオータープライヤーか大型のモンキースパナ。

それと後から使用した、先端の長いペンチとピンセットです。

混合水栓の種類によっては専用工具が必要となります。

専用工具の製品番号などについては、このページ最下部にある、取り替えの説明書画像内に記載されています。

左がウオータープライヤー、右はラジオペンチ

左がウオータープライヤー、右はラジオペンチ

自宅のウオータープライヤーがどこへ行ったか見当たらなかったので、今回は代用品のウォータープライヤーを使用しました。

やっぱ、専用工具あったら便利だよな~。(;´Д`)

とは言え、専用工具は高い。

これだけのために散財できないです。

ラジオペンチは部品をつまんで挿入するのに必要でした。

ピンセットだと先端が柔らかく心もとない。

(広告)Amazon

まずは水を止めます。

洗面台やキッチンの止水はたいてい下の収納ボックスの中にあります。

水と給湯の配管ですので両方ともきっちりと締めて、洗面のハンドルを操作して水が出てこないことを確認します。

止水栓が見当たらない場合は、裏側に隠されたり直結されてあったりしますので、家の大元の給水栓

(たいていは玄関の周辺にある)を閉めなければならないこともあります。

水が止まったらいよいよ解体に取りかかります。

おっと!その前に!!

こういう水道パーツ交換の作業をする時は、必ず排水口の栓をしてください。

細かいパーツが落ちて入ってしまったら、パーツを失ってしまうだけでなく、何か部品が引っ掛かったら排水詰まりの原因になるからです。

それともう一つ!

水栓コックの下の部分、流しの中に雑巾かタオルを重ねて敷いておいてください。

それともう一つ!

水栓コックの下の部分、流しの中に雑巾かタオルを重ねて敷いておいてください。

工具類を落下させるとホーロー製の流しは簡単に割れてしまいます。

防ぐためにクッションとして何か敷いておくことでホーローの破損の防止になります。

我が家の流しには亀裂が一筋入っています。

ハンドクリームの大きなビンを落下させて亀裂が入りました。

亀裂が裏側まで貫通していないので助かっています。

現在はエポキシボンドで埋めてこれ以上割れていくのを防いでいます。

さて、最初はハンドルから外していきます。

実は、私はこのハンドルの取り方がわからずに、ずいぶんと悩んでいたんです。f(^ー^;

多くのハンドルコックは隠されたネジで止められてあって、このハンドルにもそれがある物だと思ってました。

ネットで分解方法を調べていて、このハンドルは金具にはまっているだけだとわかったんです。

TOTO社製のハンドルはこのタイプが多いみたいですね。

KVK社製などは隠しネジがあります。

と言うわけで、ハンドルを真っ直ぐ前に引っこ抜きます。

握力の強い男性ならばこのように簡単に引っこ抜けますが、なかなか固いので力の弱い人には無理。

ハンドルと台座の隙間にマイナスドライバーを差し込んで、引っ張りながらこじると簡単に取れます。

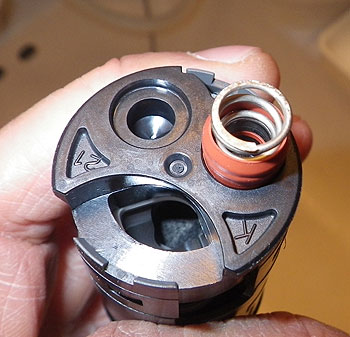

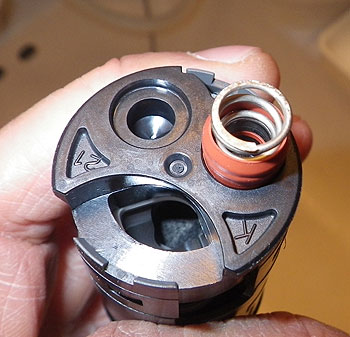

ハンドルが外れるとこのようになります。

中心のプラスティック部分がカートリッジです。

カートリッジを固定している回りの金具を取り外します。

今回は代用品のパイプレンチを使っていますが、ウオータープライヤーやモンキースパナで外します。

一般家庭にこんなのは普通は無いですよね。( ̄▽ ̄;)

水栓用専用レンチをお持ちの方もいるかもしれません。

外す方向は左回り。

このカートリッジ押さえの金具の径が大きいので、工具もそれなりの大きさの物が必要です。

ネジが固着している場合がありますので、固い場合ナットの山をなめないように気をつけてください。

ネジがゆるむとあとは手で回すだけで簡単に外れます。

混合栓のタイプによってはこの金具がボックスタイプになっていたりします。

その時は専用工具が必要です。

また、座金や止めバネが付いているタイプもありますので、分解する時はパーツを外した順番を覚えておいてください。

*このページ一番下の「取り扱い交換方法説明書」のスキャナ画像をご参照ください。

今回の水栓は何もなかったので、カートリッジを引っ張るだけでするっと取れました。

取り出した古いカートリッジです。

カートリッジの右端に付いているゴムパッキンとスプリングは、上の写真ではくっついていますが本来はバラバラです。

くっついて来なかった場合は、パッキンとスプリングが内部に残っていますから取り出してください。

先端の長いラジオペンチやピンセットが必要となります。

*このゴムパッキンとスプリングのセットだけを売っているのですが、これだけ交換してもダメな場合が多いです。

水漏れが生じている場合、たいていは10年以上経過したカートリッジですから、全て交換した方が賢明だと思います。

こちらが新しいカートリッジ。

これからこの新しいカートリッジを嵌めるのですが、少し手こずりました。(;´Д`)

カートリッジにゴムパッキンとスプリングをセットして乗せてみたのですが、はまっているのではなくただ乗っているだけ。

横向きにしたり、逆さまにするとポロリと落ちて固定されません。

水栓側のカートリッジ挿入口を覗くと、ゴムパッキンがはまる二つの穴が開いています。

ここに上手にスプリングとパッキンを装着しないといけません。

深さ5センチぐらいで指は届きません。

添付の説明書を読むと、

「細長い棒状の物に通して本体の穴に取り付ける」とあります。

やってみました。

縦型の混合栓ならこれでうまくいくのでしょうが、横向きのこの混合栓では中でぽろっと外れ落ちてダメ。

(T_T)

一番奥で転がっているので取り去るのだけでも道具が必要になりました。

先端の長いラジオペンチを持ってきます。

最初にスプリングをはめてからゴムパッキンを挿入します。

スプリングとゴムパッキンの向きに注意してください。

パッキンが掴みにくく、穴とスプリングにきっちりはめこむのがなかなか難しく、何度もやり直しました。

パッキンを強く挟んで壊してはいけないし、なかなかするっとはまらないし、コツみたいな物はなく慎重にはめるしかない箇所ですね。

ちょっとやっかいでした。

このようにはまればOK!

あとはパッキンとカートリッジ底部の穴とが合うようにはめます。

押さえ金具を装着して、レンチでしっかりとねじ込み・・・

ハンドルをぐっと押し込んで終わり。

止水栓を開放して水を通してやりテストします。

止水栓を開けた時に水が噴き出したり、ポタポタが止まらなかったら、中でパッキンがズレてきちんとはまっていないからです。

再度開けてもう一度やり直します。

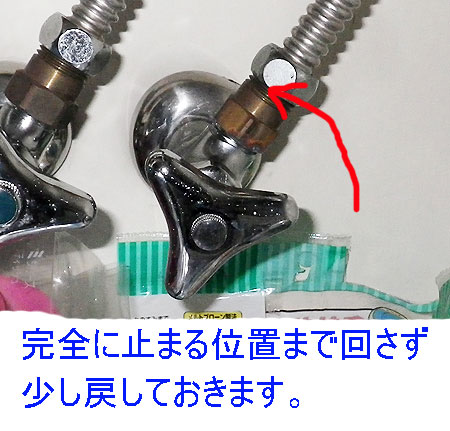

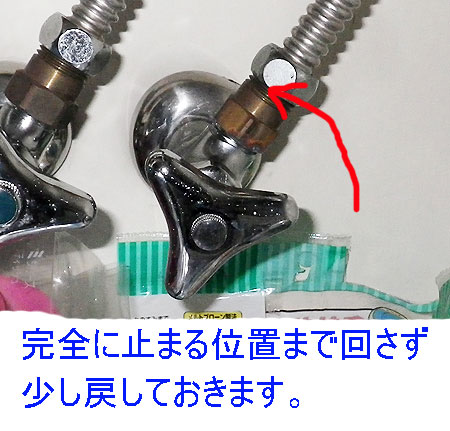

これは知っておいて欲しい! 管理人からのアドバイス

止水栓を開放する時は目一杯開放した状態で止めずに、少しだけ、ハンドル1/4ぐらい戻しておいてください。

固く止まるところまで回してしまうと、中の金属同士の接点面積が大きくなり、ネジ同士の隙間の遊びも無くなってしまうので、錆びてくれば固着しやすくなります。

こういう止水栓は、一度開けたら何年も開閉することが無いので、錆による固着が生じやすい箇所です。

内部でバルブ等が固着してしまうと、次に修理を行う時には、建物全体の給水を止めなければいけなくなります。

ハンドルを少し戻しておき、内部の金属の接点を小さくし、遊びを持たせることで、固着して動かなくなる確率を下げるようにします。

マンションでも一戸建てでも、キッチンでもトイレでも同じです。

年に数回点検をされている場合は必要ありません。

年に数回点検をされている場合は必要ありません。

最後に購入したカートリッジに取り替えの説明書が付いていましたので、スキャナで読み込んでアップしておきます。

混合水栓のタイプに応じた専用工具や分解方法が載っています。

作業前の予備知識、及び、工具を揃えておく場合の参考にしてください。

取り扱い・交換方法説明書スキャナ画像

その1 その2 その3 その4