オスモカラーを使ってみる(テスト)

★目次ページに戻る

無垢の一枚板を使ってテレビ台を作る作業に当たって、何を使って仕上げをしようか迷いました。

ステインを使おうか、それともワックスか。

ニス塗りが一番光沢を出せますが木の質感が失われるので嫌だ。

いろいろとネットで調べていて見かけたのがこれ。

オスモカラー

オスモカラーオフィシャルページ

オスモカラーオフィシャルページ

http://osmo-edel.jp/osmocolor/

植物油ベースで自然の成分、人体に安全で防汚性、耐水性、耐候性に優れた木材保護オイルというふれ込み。

ドイツで作られ、日本国内でもプロが使用しているオイルステインの一種です。

これ、いいんじゃね!(*゚∀゚)

と、第一候補に挙げさっそくお買い物サイトへ見に行きます。

うっ・・・・!!

た、高い!! ∑(´□`;)

こんなに高価だとは思いませんでした。

でも、一枚板の仕上げだからな~。

ナチュラルに仕上げたいし。

さんざん迷いましたが思い切って購入することにします。

買ったのは、シリーズの中で最もポピュラーな

『ノーマルクリアー 0.75L #3101』。

検索サイトの上位に出てくるページは、たいてい広告サイトで商品の良いところしか書いてありません。

デメリットを正直に書いてくれていないことが多いので、いきなり本番で使用するようなことはしません。

商品が届いてすぐに木の端材を使ってテストしてみます。

日本の検索サイトの90%以上がGoogleのシステムを使っています。

Yahoo検索も中身はGoogleのシステムです。

Googleは広告料を払うと検索結果表示の上位に持ってくるのを知っていますか?

だから上位表示には広告サイトや企業サイトがずらりと並ぶことになります。

このページのような個人ページが検索サイトで上位に表示されるようにするためには、すごい労力と時間がかかります。

どこにも無いような特徴のある事柄を記述しないと、「似たようなページ」にまとめられて表示すらされません。

苦労してるんですぜ。(ノД`)・゚・ 話が逸れました。(^◇^;)

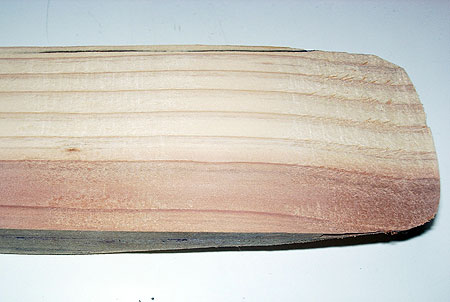

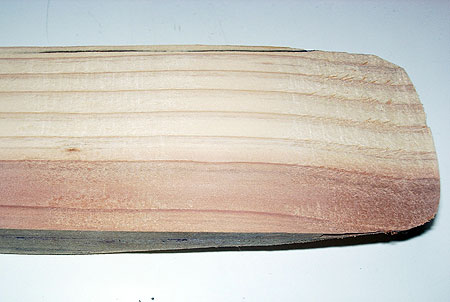

用意したのは杉の端材(たぶん)。

長さ20センチ、幅5センチ。

白太と赤身が混ざった物。

表面の平らな部分を#240のペーパーでテキトーに磨いてあり、切断面は切りっぱなしで粗いまま。

亀裂や導管にどのように染み込んで行くのかを見るためにこんな端材を使います。

オスモカラーの缶をシェイクして中身をかき混ぜます。

こういう塗料系の缶は底に成分が沈殿して固まっていることがよくあるので、1分間以上シェイクし続けます。

この缶、薄っぺらくて強く押すとぺこんと凹みます。(;´Д`)

パイナップルの缶詰みたいな手触りなんですが、あれより更に薄い。

床に落としたら簡単にへしゃげてしまうでしょうね。

攪拌が済んだらマイナスドライバーで蓋をこじ開けます。

この蓋も薄い!∑(´□`;)

蓋の縁を折り曲げて立ててしまわないように慎重に開けていきます。

匂いは・・・・

ほぼありません!

ワトコオイルとかブライワックスとか、蓋を開けた瞬間に匂いが漂ってきたのとは異なり、ぜんぜん匂いが漂ってきません。

試しに鼻を近づけてかいでみると、石油系が混ざった刺激臭がします。

近づかないと匂いがしないのはいいですね。

これは室内で使っても大丈夫だなあ。(^◇^)

これは後日間違いだとわかった。

ウエスに付けて端材に塗っていきます。

商品紹介サイトには

「すごくよく伸びる。 塗りすぎに注意。」と書いてあったので、蓋の裏側に付いたしずくだけをすくい取ってみます。

ほんの3-4滴分。

このオイルめちゃめちゃよく伸びます。

木材の表面に「塗るのではなく」木材に染み込んでいくように、

「こすりつける」感覚ですり込んでいくのが良いようです。

塗りすぎると硬化せずべたべたするらしいので、極力薄く薄く伸ばしていくのがコツだとか。

さすがにこの面積を数滴分で塗るには足らないみたいなので、もう1回すくい取って塗っただけで塗装完了。

え?これだけ?? たったこれだけでいいの!? (゚Д゚;)・・

ウエスで磨き上げたり、余分なオイル分を拭き取るなどの作業がありません。

なんだか拍子抜けしてぽかーんです。

実物に近いように色調整してあります。

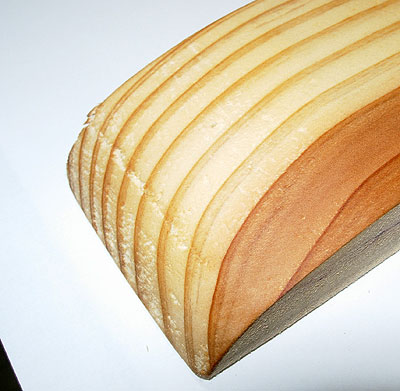

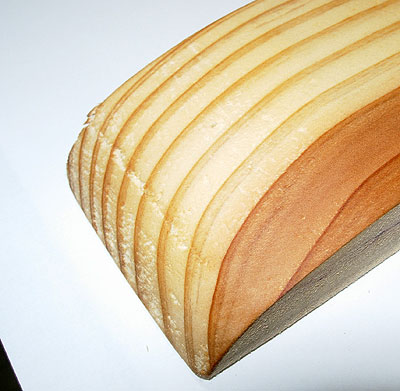

実物に近いように色調整してあります。

木目がはっきりとしましたが、余り変化はありません。

三分ツヤと言うことですので光沢はあまりありません。

電灯にかざすと少しツヤが出たな、と言うぐらい。

切断面の粗い部分はオイルが塗れていません。

塗り漏れしました。

これがどうなりますやら。

乾燥、硬化には約12時間かかると言うことですので、一晩おきます。

翌日、端材を見ます。

触った感触はサラサラ。

と、言うか

微妙にしっとりしたサラサラ。

側面の木の素のままの面とさわり比べてみて、そんな感じがします。

オイルを塗ったというようなべとべと感覚は無し。

光沢は昨日のままです。

全く木の質感を損ねていません。

そして時間が経てば経つほど、内部のオイルも固まってくるのか更にサラサラになって、何かを塗ったかのような感触は無くなります。

切断面の粗い部分にオイルが染みたようで、色が微妙に変化しています

諸先輩方のページで見受けられる撥水性のテストしてみます。

水を汲んできてこぼしてみました。

コロコロ水玉が出来ています。

成分はオイルなんだから水はじくのはあたりまえじゃねーか。( ̄▽ ̄;)

よーく考えればそう言うことなのですが、ウエスでの拭き取りも磨き上げもしていないのに、手触りがさらっさらでこの撥水力なのでちょっと驚きます。

ワトコオイルなどのオイルステインやブライワックスなどは、塗ってから完全に硬化するまでしばらくはべたべた感やオイル感が残るのに対して、このオスモカラーは一晩で本当にサラサラの感触になります。

衣服などへのオイル分の付着や色移りの心配をしなくていいのです。

車のガラスの撥水コート剤を塗ったようなそんな感じ。

ここでちょっと意地の悪い実験をしてみました。

オスモカラーを塗った面に木の端材をこすり合わせてわざと傷を付けてみます。

端材の裏側を#400で研磨してオスモカラーを塗った面に、別の端材を強くこすってみます。

実際にテーブルとか棚板とか、別の家具や器具がぶつかったりこすれたり、子供がおられる家庭でしたらおもちゃで強くこすったりします。

傷が付いてしまった状態での撥水力はどうなのか? つまりオイルの浸透度合いを見る目的なのです。

強めに擦り合わせてこすり傷を付けます。

切削傷ではありませんから凹んだ部分はコンマ何ミリの深さしかありません。

これに水をぶっかけます。

やっぱり傷の部分から水が浸透しちゃいました。(´ヘ`;)

他のオイルでもステインでも木の表面に浸透する深さは1ミリもありません。

木部保護塗料でも同じです。

オスモカラーは塗る量が極めて少ないので、更に薄い浸透かと思います。

家具に細かい傷が付いたら、オスモカラーを重ね塗りすると元の撥水力が復活します。

オスモカラーはあくまでもオイルなので塗膜を作りません。

ですから、木材の表面を衝撃から保護する効果は皆無です。

ニスとか樹脂は僅かな厚みでも塗膜を作りますから、ほんの少しばかり衝撃に対しての保護力が高まります。

ペンキやニスなどの感覚で扱うとダメですね。

(広告)

オスモカラーには屋内木材用、屋外木材用と別れており、屋内木材用は家具・建具・天井壁とフローリング用があります。

どちらにも数種類のカラーが用意されていて、木目を活かす半透明タイプと、ペンキのように塗りつぶしてしまう物もあり、多種多様なラインナップになっています。

今回用いた「ノーマルクリアー #3101」は一番代表的な製品で透明。

メーカーでは

屋内木部の上塗り用と位置づけられていますが、これ単体での使用でも全く問題はありません。

オスモカラーシリーズの屋外木部用は、耐候性と防腐性を高めてあり、ウッドデッキの保護材として用いられている方が多いです。

この防汚性と撥水性能は屋外ではどれぐらいの耐久性があるのか知りたいですね。

非常に興味深いです。

ただ・・・・、高価なのが難点だ。p(-x-〃)

しかも、山小屋のベランダは一度塗料を剥がさないといけないから、簡単にはテスト出来ないんだわ。

次回、無垢の一枚板の仕上げとして本番で使用した様子をレポートします。

意外な問題点が出てきました。

実践編へ続く

平成29年10月5日追記

このオスモカラー、ノーマルクリアは半永久的な撥水性を持つわけではありません。

オイルを塗った端材を、完全に乾いたと思える頃を見計らって、塗れたおしぼり(コンビニで貰えるやつ)でこすってみました。

ちょっと強めにこすると短時間でオイル成分がはげて、次第に木が水分を含み始めました。

耐摩耗性は殆ど無いみたいです。

この後、端材を使っていろいろと実験してみましたが、やはり強い摩耗には弱いです。

食卓のように、日々濡れ布巾で表面を拭き取るような家具では、早い機会に撥水力が落ちてくると思われます。

食卓や机の天板などに使用するなら、定期的に塗り直しするメンテナンスが必要なオイルです。

また何か発見がありましたら追記していきます。