押し入れ中段取り外し

★目次ページに戻る

昨今のお部屋は洋室が主流。 昭和時代に作られていた中段のある押し入れは嫌われ者で肩身が狭いです。

ハンガーバーなどを付けて洋服などを折りたたまなくても吊せるように、押し入れの中段を取り外すことが多くなっています。

押し入れのスペースは結構広い空間ですから、ウォークインクローゼットの代わりにしたり、上手にリメイクすれば小部屋のようにも使えます。

今回は押し入れの中段をきれいに取り外す手順を紹介いたします。

*マンションなど賃貸住宅にお住まいの場合は、部屋を退去する時には原状に戻して(入居当時の状態を指す)明け渡しを行うのが基本となっています。

自然消耗や経年劣化による汚損を除いて、住人が故意に破損や汚損させた場合は損害賠償の対象となるケースが殆どです。

室内の造作設備の変更をDIYで行いたい場合は、前もって大家さんや管理会社に、どこまで改造していいのか必ず確認してから行ってください。

押し入れの構造は単純な構造で、中段や根太などの板が釘で打ちつけてあるだけです。

釘さえ上手に抜けば簡単に取り外し出来ます。

この押し入れの壁のベニヤ板をそのまま利用するため、周囲の板を傷つけないように行います。

まず最初に押し入れの左右と奥に縁取りとして貼り付けてある「

ぞうきんずり(雑巾摺り)」というパーツを取り外します。

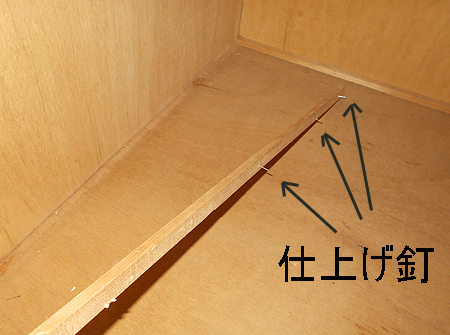

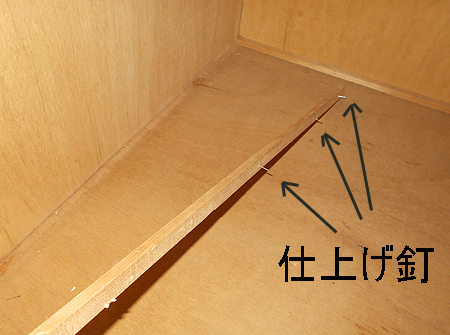

ぞうきんずりや中段の板は、

仕上げ釘、又は、

隠し釘と呼ばれる、頭の径が極めて小さな釘で打ちつけてあります。

釘抜きなどの道具が小さな頭を掴みにくいので、板ごと持ち上げて抜いていきます。

中段板とぞうきんずりの僅かな隙間に、釘抜きの先端を金槌で叩いて差し込みます。

一端を持ち上げて次々と釘抜きでこじっていき、全体を持ち上げていきます。

ぞうきんずり側に隠し釘が付いてきますので、手や腕を怪我しないように注意してください。

中段板に釘が残った場合は後ほど抜きます。

左右、奥の3本を同様にして取ります。

続いて中段板の取り外しです。

中段板は下側で支えている

中桟に仕上げ釘で打ちつけられてあります。

そこで、下側から金槌で突き上げるように叩いて持ち上げていきます。

この作業ではかなりの打撃音が響きますのでご注意ください。

一端が持ち上がったら次々と裏側を叩いて板全体を取り外していきます。

この板は古い物なので簡単に板の合わせがめくれてきてしまいました。

このベニヤ板はもう使えませんね。

板を持ち上げていくと、隠し釘が無数に打たれているのがわかります。

この釘で手や腕を引っ掻いてよく怪我をしますので慎重に扱ってください。

中段板を取り外しました。

押し入れの構造によっては中桟がくっついてくることもあります。

中桟が前框にきちんと釘付けされていないとこうなります。

中段板を取り外すとこのような構造になっています。

中桟

中桟と

側桟は

前框(まえかまち)と

後框(うしろかまち)に普通の釘で固定されています。

(ネジ止めの場合もあります。)

釘・ネジは斜め下方に打ち込まれています。

中桟を下から叩いて

中桟を下から叩いて釘を浮かせて外します。

頭が飛び出たなら釘抜きを使うと早いです。

ネジの場合はドリルドライバーで簡単に外せます。

次に前框を取り外します。

前框は後ろ側から斜め前方の柱に向かって、斜め前方向に打たれています。

前框の手前から金槌で叩いて釘を浮かせて釘抜きなどでこじって抜きます。

左右の釘を抜くと前框は簡単に取れます。

続いて、最後の後框。

後框は壁の向こう側にある桟に釘・ネジで取り付けられてあります。

ここからがちょっと厄介でして、ネジの場合外すだけですが、釘の場合は框の後ろ側から叩き出すことは出来ません。

背後のベニヤ板と框の隙間に釘抜きを差し込んで抜いてもいいのですが、

この場合高確率で背後のベニヤ板は割れます。

ベニヤ板を新しい板に交換するのであれば、釘抜きを使うのが最も早いです。

今回は背後のベニヤ板も壁として利用するので、出来るだけ傷を付けずに框を取り外すことにします。

今回は背後のベニヤ板も壁として利用するので、出来るだけ傷を付けずに框を取り外すことにします。

釘で打ちつけてあるだけですから、釘の頭さえ出れば釘抜きですんなり抜けます。

そこで、釘の頭周囲の木部を削り取ります。

用意したのは電動ドリル。

木工用ドリル刃で釘の周囲の木部に穴を複数開けて、釘の頭に釘抜きが入りやすいようにしてやります。

これぐらいの範囲で周囲を削れば大丈夫。

*勢い余って貫通してしまわないように注意してください。

*勢い余って貫通してしまわないように注意してください。

釘の頭に釘抜きの先端を突っ込んでゆっくりと抜きます。

他の箇所も同様に。

さて、本来ならば普通の押し入れはここで後框がポロリと取れるはず・・・・

ところが、この物件の框は取れません。

何故かというと、後框だけ木工ボンドが塗られてあって固定されているから。(;´Д`)

これを金槌やバールで強引に引っぺがすと背面のベニヤは簡単に割れてしまいます。

そこで、ベニヤ板と框の隙間にスクレーパーなどの工具を使って、ゆっくりと貼り付け面を剥がしていきます。

一箇所一箇所、慎重にスクレーパーを叩き込んでいきます。

*このスクレーパーは100均のダイソーで売ってます。

上辺が済んだら、下辺からも叩き込んでいきます。

途中で強引に剥がそうとすると、背面のベニヤ板の表面が大きくめくれてしまいます。

ご注意を。

全てのボンド面を剥がし終えたら框はポロリと取れてくれます。

ボンドの跡と剥がす際にどうしても出来てしまう小さな割れやめくれなどは仕方がありません。

このささくれや凹みなどは、きれいに切り取って後ほどパテ埋めしてフラットにします。

もし、ベニヤ板が修復不能なほど大きくめくれたり、穴が空いたりした場合は、安い合板か石膏ボード買ってきてこの上から貼り付けます。

出来上がり!\(^▽^)/

出来上がり!\(^▽^)/

あとは壁紙を貼ろうがペンキを塗ろうがお好みで。

今回使った道具:

電動ドリル、木工用ドリル刃(8㎜)、金槌、釘抜き、スクレーパー

分解した端材は桟や框の部分はきちんと釘を抜いて再利用します。

ベニヤ板は割れてしまったので、電動ノコやジグソーでバラバラに切断してゴミへ。

ベニヤ板を分割すると1枚はちょうどゴミ袋1袋分になりました。

トゲが出たり釘が刺さったりしやすい作業ですので、怪我には充分にご注意ください。

尚、このページを読まれて読者の方が行った行動で、

トゲが出たり釘が刺さったりしやすい作業ですので、怪我には充分にご注意ください。

尚、このページを読まれて読者の方が行った行動で、

何らかの損害が生じたり、何らかの被害を被っても、管理者は一切関知しません。

また、一切の要求にも応じませんのでご了承下さい。

一連の動画

おまけ動画

畳のめくり方。

先日、リフォーム業の若い新人営業マンが、畳をめくったことがないと言うので、目の前で実演しました。

今の住宅は洋室化が進んでいるので、畳を持ち上げたことがない若い子が多くなっています。