ウッドデッキ修理 Part1

★目次ページに戻る

ウッドデッキやウッドベランダの木部補修に関して、検索によるアクセスが非常に多いので、ここで修理・補修方法のまとめ記事を作っておきます。

尚、私が実際に作業した経験に基づく物ですから、熟練の職人さんや大工さんがたの知識と、行う方法が多少異なるかもしれません。

ご了承ください。

今回は、デッキの構造、修理の見極め、腐朽の調べ方、腐食部分の除去までです。

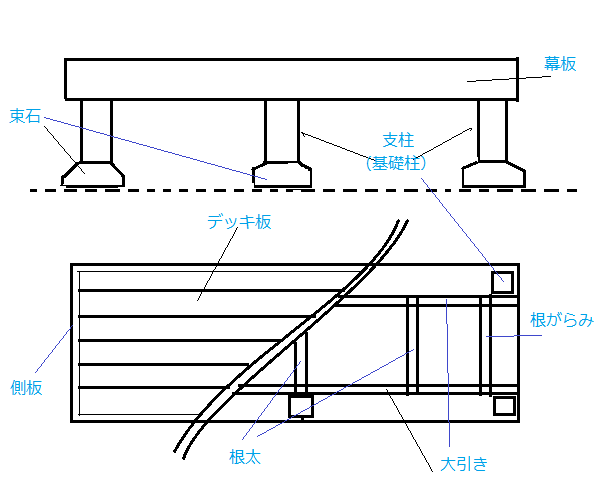

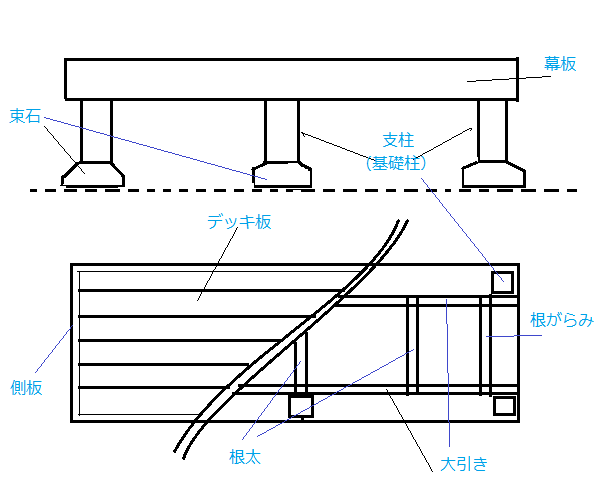

デッキの構造

各部材の名称

下手な絵でスミマセン(∩_∩)ゞ

*ウッドデッキの構造は様々なスタイルがあります。

根太を用いず根がらみだけで構成されたデッキもあります。

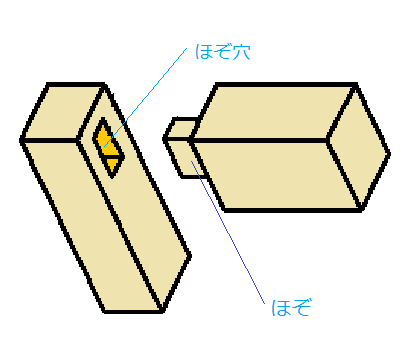

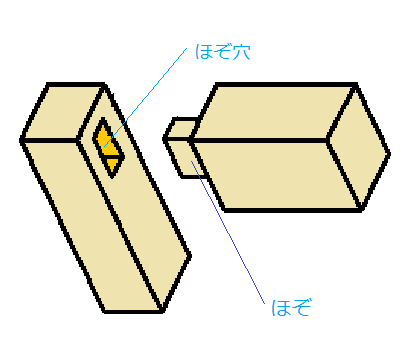

これは、物置のステップ部の裏側ですが、ウッドデッキと同様の構造で組まれています。

大引きと支柱の接合部、大引きと根太の接合部が

『ほぞ』で組まれています。

このほぞ穴に水分が侵入して腐敗の原因となりやすいので、最近の屋外に作られるウッドデッキなどではこのような組み方はあまりしません。

1、修理の見極め

ウッドデッキのデッキ材やデッキを構成している根太など、腐食や劣化状況を調べて補修の計画を立てます。

木材は外見は正常に見えても、裏側や内部で腐食が進行している場合があります。

目で観察

デッキ板や根太に亀裂が入っているケースがあります。

亀裂部分をパテ埋めや防腐処置を施したことが無い場合は、奥深くで腐敗菌がはびこっている場合があります。

従来の木材保護塗料を内部まで浸透させるとか、パテ埋めや塗膜で亀裂を塞いでしまうような塗り方をしない限り、亀裂の奥深くの保護は出来ていないと考えた方が間違いないです。

特に釘穴や木口

(こぐち:木材を横切りにした切断面)周辺の亀裂は、たいていの場合板の裏側まで割れていることが多いため、水分が侵入しやすく木材内部に水分が浸透しがちです。

腐食が始まるケースの多くはこの2箇所から始まることが多いです。

クラックのみで腐朽が始まっていない場合は補修のみで済みます。

腐朽の調べ方

腐朽の調べ方は3つの方法をとっています。

①触ってみる

木肌を触ってみて、幾日も晴れが続いているのにじっとりと湿りを感じる部分がある、強く押すと凹む、木がボロボロと崩れる、などと言う場合は確実に腐食しています。

②突いてみる

細く鋭い釘や精密ドライバー(-)などで突き刺してみる。

健全な木材は簡単には突き通せません。

素材にもよりますが人間の力だけですと、健全な木は1㎝刺すのも力がいります。

奥へ深く入れようとすればするほど強い力が必要です。

ハードウッドなんか殆ど入らない。(・ω・;)

弱い力で入って行く場合は、ピンなどに抵抗が加わる位置まで腐敗が進んでいます。

表面は固いがすぐに抵抗が無くなったと言う場合は、内部で腐敗の層が形成されています。

③叩いてみる

金属ハンマーなどよりゴムハンマーとか、ドライバーの柄がゴム製の物を用いるとよくわかりやすいです。

怪しい場所を軽く叩きます。

他の場所と比較して、反響音が鈍かったり、空洞音がする場合は内部が腐食しています。

④高圧洗浄をする

高圧洗浄時の水圧に負けて腐食部分がえぐれたデッキ材。

ここまでボロボロだと腐食部分は切断するしかない。

高圧洗浄時の水圧に負けて腐食部分がえぐれたデッキ材。

ここまでボロボロだと腐食部分は切断するしかない。

腐食部分を高圧洗浄をすると水が一気に浸透していきますので、乾燥して固かった部分がしばらくするとふやけて柔らかくなります。

洗浄の圧力に負けてしまい木片が飛び散り、腐食した深さや範囲がわかります。

交換か補修かの判断

腐食した木材を修理するには新しい素材に交換(又は、腐食部分を切断して新しい木を接ぐ)するか、樹脂や硬化剤などを使って補修します。

腐った木は基本的に新品に交換したほうがベストと考えてください。

プロの職人さんも、木材を熟知した業者の方も、そして私自身も同じ考えです。

補修はあくまで応急処置的な物と捉えてください。

個人の環境(金銭的とか)、建築物の状況などから補修で済ませてしまいたいケースの場合があります。

私もそれを経験している一人です。

最近は木材は安価に販売されており、ネット通販で容易に入手出来ます。

ウエスタンレッドシダーのデッキ材で約2m1枚、1500円から2000円ぐらい。

ハードウッドなら3~4000円ぐらい。

人口樹脂材なら2000円強ぐらいです。

一方、樹脂で補修するとなると、強度を保つためにはエポキシ樹脂などを使用しなければならず、木材補修用のエポキシ剤だけでも軽く1万円

(1Lぐらいで)はかかります。

重要文化財補修などに使われる樹脂剤などは素人が入手する術もありませんし、非常に高価な物です。

また、作業工程も多岐に渡って非常に手間がかかります。

交換するか、補修で済ますかの見極めは難しいところです。

腐敗した部分は全く強度が無く、樹脂剤で固めても無意味なので全て除去します。

腐食部を除去した残りの健康な残存部分の状況で、交換か補修かを決定します。

私の場合ですけど、木の素材や使用されている場所・形状によります。

腐食部分を切除して4/5ぐらい残る場合は、補修を選びます。

*デッキ板などたいていは裏側の腐食の方がひどいですから、裏側まできちんと調べてから判断してください。

木は木の繊維の方向に対して縦に割れやすいですが、横には割れにくく強いですので、上の写真のような場合はまだ強度があります。

試しに乗ってみて体重をかけて確かめています。

2.腐食部分の除去

木材の腐食は、腐朽菌が木材の導管を伝って伸びていくので、完全に取り去ると言うことはかなり困難です。

完全を望まれる方は腐食が進行していない地点まで切断という形になります。

補修剤による木材補修は、ほんの一部分の腐敗で強度が完全に失われていないのに、大部分の木材を切り捨てるのが惜しい場合、構造体から取り外しが困難な状況の時に行います。

なぜ腐朽部分を取り除かねばならないかと言うと、

「完全に腐敗しきった部分は木の繊維や細胞構造が完全に破壊されていて、残骸と残骸の隙間の空間に樹脂を注入しても殆ど強度の増加は期待できない、、、云々」

つまりボロボロになった木屑に樹脂をかけても結合が弱く、強度はほぼ回復できないそうで。

それだったら腐食しきった組織を出来る限り除去して、失われた空間に新しい木をあてがうか、樹脂(パテなど)で埋めてしまった方が早いと言うことらしいです。

論文読んだけど難しくてよくわからなかった。 詳しくは専門の学者に聞いておくれ。f(^ー^;

木材補修は腐敗によって失われた部分を復旧すると同時に、残存木部の保存、腐敗菌を死滅(又は、活動を停止)させる処理も行います。

まずは、復旧不可能と判断できる腐食部位の除去から。

道具

用意する道具は、

ハンマー、ノミ、マイナスドライバー、ノコギリ、金属ブラシ、電動ドリル、サンダー

などです。

要は木を削れる物なら何でも良いです。

切削

腐敗した部分は、健全な部分より柔らかく脆くて、僅かな力で簡単に切削できます。

ノミやマイナスドライバーを使用して柔らかくなった部分をかき出していきます。

木の導管に沿って深くなっている場所は、電動ドリルなどを用いて掘り出していきます。

場合によってはノコギリで一気に切断する場合もあります。

修復不可能と判断して切断したケース。

修復不可能と判断して切断したケース。

あらかたかき出したら金属ブラシやサンダーを用いて細い筋の腐食もかき取ります。

クラックに沿って伸びた腐朽部分。

クラックに沿って伸びた腐朽部分。

これは後からサンダーで出来るだけ削り取った。

腐朽部をおおまかにかき出した大引き(土台)。

サンダーで更に切削します。

切削面に残る細く黒い筋は、取りきれていない腐朽部です。

こういう細かい筋になった腐朽菌を全て取ることが困難な場合は、滅菌と防腐処置、又は樹脂を使って閉じ込めます。