テレビ台 天板完工

★目次ページに戻る

親方:「なにやってんだっ! この間抜け野郎っ!! あ~あ、こんなにしちまいやがって。(`△´+)」

弟子:「す、すみませんっ! 親方っ!!∑(´□`;) 」

親方:「てめえ、この板幾らすると思ってんだ。 せっかくの板を台無しにしやがって。」

弟子:「す、すみません。」

親方:「もういいから、最初から作り直せっ! この唐変木!!」

弟子:「はいっ! ・・・あの、親方。 材料費は給料から差し引いておいて・・・」

親方:「馬鹿野郎っっっ!! そんな事言ってんじゃねえやっ!!」

弟子:「は、はいっ! (;´Д`)」

親方:「お前が一人前になったら、そん時返してもらうからよっ! 早く仕事やんな。」

弟子:「あ、ありがとうございますっ! 親方っっ!! (ノД`)・゚・」

家具職人の所に弟子入りしたらこんな会話を交わしそう。

と言うか、罵倒ばかりされて最後にクビになりそう。

それぐらい失敗だらけのテレビ台作りです。

サンダーで磨いてきた一枚板は#240のペーパーでサンディングを終えました。

次に#400をかける前に、桟を取り付ける下穴を開けておきます。

桟に木ネジをねじ込んでネジの先端だけ出しておきます。

それを天台のケガキした位置に乗せ、上からハンマーで軽く叩きます。

木ネジをポンチ代わりにして、下穴の位置を決定します。

ドリル刃に穴の深さを決めるテープを付けて、下穴を開けていきます。

穴を開け終わったらまたサンディングを続けていきます。

当初の予定では裏側は#400まで、表は#600から#800まで磨こうかと考えていました。

面倒で時間ばかりかかってしまうので、f(^ー^;

#400で終わりにすることにしました。

プロの職人さんは1000番とか2000番ぐらいまで使ってツルツルに研磨するらしいです。

一回サンディングする事に固く絞った濡れ布巾で表面を拭き上げ、付着した木粉を取り表面を毛羽立たせます。

#400を2回かけ終わると、手触りはほぼすべすべ。

毛羽立ちもほぼ感じられなくなります。

光線の角度を変えて見ると、光沢が出ています。(;゚∀゚)=3

最初の頃の粗さが嘘みたいになりました。

いよいよオイル塗りを始めましょう。

今回はオイルステインを使って塗装します。

オイルステインで代表的な物はワトコオイル。

でも私はあの匂いが嫌だし、非常に手間暇かかる。

ブライワックスも考えましたが、クリアを使ってナチュラルカラーにしたかったので、木目模様の出にくいブライワックスのクリアーはご遠慮いただいた。

何にしようかと探していたところ見つけたのが、

オスモカラー。

コイツに決めて早速塗装開始です。

オスモカラーについては別ページを作りますので、

塗装の様子とか塗料の特徴とかはそちらに記述します。

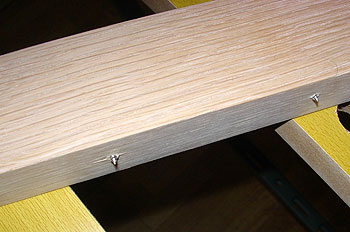

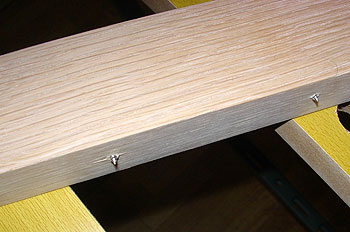

裏面二度塗りを終え、塗料が乾いたら桟を取り付けます。

ここまでささっと書いていますが、桟の表面のサンディングと、塗装に思わぬ日数を費やしたため、サンディング終了からここまで4日間のブランクがあります。

桟に木ネジを挿入して準備完了!と言いたいところですが、この板は大きな問題を抱えています。

天板に桟を乗せてみると・・・

桟の両端は2ミリほど隙間が空きます。

これをどうするか・・・(・ω・;)

桟のホワイトオークはとても固いので、強引にプレスしてねじ込めばこの隙間は無くなります。

ですが、応力がかかったままになるので、冬場の木が乾燥する時期に力の逃げ場が無くなって、天板に亀裂が入ってしまうかもしれないのです。

仕方がないので隙間が空いたまま桟の取付けをします。

どうせ杉だし、こんな形で桟を付けても割れるときは割れるし、反るときは反ります。

まあ気休めですよね。

割れたら何とか工夫して修復する楽しみがある。

先に開けた下穴は斜めになったやつも角度を測って開けていたので、問題無くするすると入ってくれます。

ネジはきつく締めずに軽くテンションをかけた状態にしておきます。

桟の方の穴はスカスカになるように穴明けし直して木が動く分の自由度を持たせてあります。

ねじ穴には接着剤は入れません。

木工ボンドなどの接着剤を入れてしまうと、木が伸縮するときにネジ周囲の自由度が奪われてしまい、割れにつながります。

桟の取付けが終わったらひっくり返して表板の二度目のオイル塗りをします。

塗料が乾燥したら完成!!

あの粗いままの状態だった杉の板が、こんな風になりました。

↓

↓

ん~、あんまり変わってないような気がする。(´ヘ`;)

ん~、あんまり変わってないような気がする。(´ヘ`;)

クリアだけで色を付けないオイルフィニッシュのせいかな?

使い込めば飴色になっていくかも。

天台はオイルが完全に乾くまで寝かせておいて、乾いたら養生梱包をして山小屋への搬送を待ちます。

今回の反省点:

1.傷を消そうとして躍起になって削りまくったこと。

元もと付いている傷や穴は、その木材の個性として活かして、埋めたり模様の一部になるように工夫すれば良かった。

2.割れや穴を埋める材料の選定。

割れ目や穴を何で埋めるか。 どうやって処理するか。

クラックの場所や木の状態によって千変万化なので、道具の使い分けと細かな手法が必要。

3.圧倒的な工具類の不足。

やはりきちんとした工具を揃えないと完璧な物は出来ない。

妥協の連続で終えることになる。

他にも白身と赤身の削れ方とか、木目の段差とか、不足不満は山ほど出てきます。

結局、目止めしてシーラー使ってニスを分厚く塗ればいいのかなあ?ってなっちゃう。

これらの問題を素人が簡単に解決出来るほど甘くはないですよね。(^^ゞ

プロが作った大きな一枚板のテーブルの天板のどこまでも平滑で見事な輝き。

一見曲がりくねって節だらけな製品でも味わいを醸し出している。

あれは並大抵の物ではないことがわかりました。

職人さんの努力の年月と知恵と意地が詰まっている傑作なのですね。

太陽光にかざして見ると、かすかなランダムサンダーのヤスリ跡が幾つか残っている。

太陽光にかざして見ると、かすかなランダムサンダーのヤスリ跡が幾つか残っている。

研磨ムラが原因と思われる塗りムラがあちらこちらにある。

研磨ムラが原因と思われる塗りムラがあちらこちらにある。

三回目を塗っても消えない。

板は決してフラットではない。

板は決してフラットではない。

ザラザラする手触りの部分もある。

パテが剥離して傷が残った。

パテが剥離して傷が残った。

これを修復するにはオイルを剥がさないといけない。

最後に、今回のテレビ台の費用が幾らになるか、原価計算してみました。

材料:

杉の一枚板 \6800円

脚、檜材 \4060円

桟、ナラ \4200円

小計 \15060円

工具・塗料

オスモカラー \5778円

サンドペーパーなど \ 500円

ネジ \ 600円

小計 \6878円

実際にはオスモカラーは1%も使用していませんからほぼ数百円の世界。

全部で約16,000円ぐらいで製作しました。

これを販売するとなると・・・・

売れても\3,000円ぐらいかな?(;´Д`)

それぐらい失敗の多い不細工な物になっちゃいました。トホホ

続きまして

脚の部分ですが。

脚はすごく単純な構造を思いついたので、山小屋での組み立ての時にご紹介します。

って言うか、まだ材料が届いてない!(;´Д`)ノ

製作には10日間ぐらいかかる予定。( ´Д⊂ヽ