樹脂による木材補修(現時点までのまとめ)

★目次ページに戻る

これまでいろいろと学んできた木材補修に関する知識をまとめとして記述しておきます。

同様なケースで木材の補修にチャレンジしてみようという方へ、何かの参考になれば幸いです。

私自身まだまだ勉強中で、記述洩れ、記憶違いなどの箇所があると思いますが、そのような箇所についてはご指摘いただければ幸いです。

随時訂正更新していきます。

何とぞご配慮いただきますようお願いします。m(_ _)m

2015/9/30一部訂正追記しました。

2015/10/09追記しました。→追記先

木の構造は一番外側の樹皮は固く、次に柔らかい形成層、そして固い中心部で構成されています。

形成層は成長してきた年ごとに年輪として層をなしており、外辺に近いほど柔らかい層になっています。

形成層は「セルロース」、「ヘミセルロース」、「リグニン」という物質で構成されていて、

セルロースは鉄筋、リグニン(年輪の色の濃い固い部分)はセメント、ヘミセルロースは両者をつなぐ役割をしています。

セルロース、ヘミセルロースはブドウ糖で出来ているので、腐朽菌やシロアリが好んで食べます。

腐敗が進んで倒壊寸前のお堂。 槇尾山施福寺虚空堂

屋根は抜け落ち、左側が傾いている。

腐敗が進んで倒壊寸前のお堂。 槇尾山施福寺虚空堂

屋根は抜け落ち、左側が傾いている。

形成層には縦方向に

「導管」と言う水分や栄養素を運んでいた細い管があって、木材に侵入した水分は毛細管現象によってこの管を伝わっていきます。

木材の腐食は腐朽菌の菌糸が水分の浸透した導管に沿って伸びていき、木材の細胞を栄養源として細胞を破壊しながら浸食していきます。

木材腐朽菌の一種

木材腐朽菌の一種

腐朽菌は見えない場所で知らない間に深くまで菌糸を伸ばします。

木材に腐朽菌が付いているのを見つけた時は、かなり奥まで腐朽菌が浸食していると言っても過言ではないでしょう。

木材腐朽菌の繁殖条件は、空気と栄養素(木材)と

木材含水量25%以上、又は湿度80%以上。

気温20度から30度。

の条件揃った時です。

ちょうど、梅雨時期と秋雨の時期が繁茂に最適な時期です。

この建物は既に柱の下部が無い・・・( ̄▽ ̄;) 信楽にて

この建物は既に柱の下部が無い・・・( ̄▽ ̄;) 信楽にて

腐敗部分の除去

木材の補修の際に腐敗部分を除去する理由は、腐朽菌によって細胞が破壊された木材は、ボロボロになった破片同士を樹脂で結合させても強固に結びつかず、結局強度は回復しないという研究結果があるからです。

強度が回復できないなら、腐敗部を全て除去して他の材質に置き換えた方が早いからです。

ただ、導管に沿って奥深くまで侵入した腐朽菌を全て取り去るのは不可能です。

腐朽菌は水分が浸透した範囲(長さ?)の分、菌糸を伸ばしていると思ってください。

材木の中に腐朽菌が存在している限り、条件が揃えば再び浸食が始まります。

木材の奥まで伸びた腐朽菌を切削によって完璧に除去するのは困難ですので、水分を浸透させないようにするか、防腐剤などでの滅菌を行います。

防腐剤については

こちらのページを参照してください。

ちなみに、腐食によって木材の乾燥重量が70%以下になると、木材の強度は半分以下になるようです。

参考URL:木材の強度

補修に使用する樹脂

木材補修に使用する樹脂材は、重要文化財の修復保存などで様々な樹脂が開発されています。

私たちが一般的に入手出来る物は、エポキシ、アクリル、ウレタンの各樹脂で、最も多く使用されているのがエポキシ樹脂です。

参考:文化財建造物の修復に用いられた合成樹脂の変遷

http://www.tobunken.go.jp/~ccr/pdf/37/pdf/03710.pdf

樹脂を用いて木材保護補修の処理が施されている重要文化財の柱。

表面はウレタンかアクリル系のようなものでコーティングされて光沢を持っている。

表面はウレタンかアクリル系のようなものでコーティングされて光沢を持っている。

キクイムシに開けられた穴に何かの樹脂が出ているのが見える。

キクイムシに開けられた穴に何かの樹脂が出ているのが見える。

破損がひどい柱なので、内部に樹脂を注入すると共に金属の補強が入ってるかもしれない。

柱の下部は金輪継ぎで別の木が接がれてあるが、その木も古く同時に補修を受けている。

エポキシ樹脂: 接着、強化、充填剤

柱の下部は金輪継ぎで別の木が接がれてあるが、その木も古く同時に補修を受けている。

エポキシ樹脂: 接着、強化、充填剤

弾力性はないが、浸透性、強度が高い。

2液混合タイプが主流で、比率をきちんと管理しないと硬化不良を起こす。

アクリル樹脂: 接着、充填剤、塗装のため

弾力性があり、塗装が容易なので木地表面の補修に使われる。

肉やせが大きいです。

アクリル系。 固まるとゴム状になる。

ウレタン樹脂: 強化、充填剤

接着性に優れる。 ゴム化して柔らかい。

耐水性、耐熱性に劣る。

耐久性に優れている硬質ウレタン樹脂がある。

シリコン系は塗装の出来る変成シリコンを用いますが、耐水性耐候性に優れますが、ゴム状になって強度は殆どありません。

割れたり欠けたりした木の補修はパテのようなアクリル系、ウレタン系。

腐食した木の補修にエポキシ系、アクリル系と使い分けるのが賢いようです。

最後の形状仕上げに変成シリコンとかウレタンとか。

他にシアノアクリレートを主成分とした接着剤

(いわゆる瞬間接着剤)が一番硬度が高く、浸透性も良く、硬化スピードも速いのです。

デメリットは、硬度が高すぎて柔軟性が無い、水、熱、衝撃に弱い(割れます)。

そして大量に使用するには高価すぎる。(;´Д`)

釣りのウキ補修ではお世話になった。

木部保護でよく使われる塗料(アクリル、ウレタン系)は、キシラデコールのような防腐剤入りもありますが、たいていは塗膜を作るだけで、撥水、耐候性には優れていますが強度は回復しません。

私は腐食などにより欠損した木材の補修には、主にエポキシを用いていますのでエポキシを中心に記述していきます。

エポキシ

エポキシ樹脂は、ヨットやカヤックなどの製造現場では普通に使用されている接着剤で、航空機などにも使用されていて実績があります。

硬化すると木材同様の硬度があること、入手しやすいこと、木材補修用として様々なタイプが販売されていること、長い期間劣化しにくいこと、硬化時に肉やせ(体積が減る)しないこと、ポリウレタン系素材以外の物は何でもくっつきやすい、が主な特徴です。

アクリルやウレタンはパテなど、木材の凹みや割れた部分の穴埋めなどに用いますが、硬化してもゴム状になって強度が得られませんので、欠損部の補修には用いていません。

注:木材補修には硬質発泡ウレタンなどがあるようなのですが、どんな製品なのか知りませんし、使ったことありません。

文具店に売られているようなエポキシ接着剤は、ある程度粘度があるのは皆さんご存知と思います。

木材補修用のエポキシは、

・木材との接着性を高めるのが必要なので、木材内部に浸透させやすいように硬化時間が長く、粘度の低い物。

・欠損部を形成させるために取り扱いやすい粘度の高い物(パテ)。

・二液混合の時に硬化時間を調整できる物。

など、様々な種類が販売されています。

私が使用している低粘度とパテのエポキシ。

私が使用している低粘度とパテのエポキシ。

エポキシ樹脂の特性として、素材の表面に多少の凸凹があっても接着強度はあまり低下しません。

エポキシ自体が大きな接着強度を持っているということです。

樹脂として材料と材料の隙間を埋めることになるので、様々な素材の接着や補修に優れています。

尚、エポキシはポリエチレンやポリウレタンのような素材にはくっつきません。

エポキシが他の素材と接着しないようにしたい場合は、間にコンビニ袋など1枚間に当てておくといいです。

低粘度エポキシ

欠損部をパテで盛りつけるにしろ、埋め木や接ぎ木であてがうにしろ接合部の密着性が良くないと隙間が空いたり、剥落してしまったりします。

粘度の低いタイプを使い木材内部に浸透させることによって密着性を高めます。

粘度が低い=水に近い、ほど木材に浸透しやすいです。

粘度の単位はmPa(メガパルカス)又はcp(cps)という単位を使います。

水の粘度が基準で1mPaとして比較した数値です。

1mPa=1cp

システムスリー社のエポキシで950mPa(主材・硬化剤混合後平均値)。

私が使用しているロットフィックスが325mPaと一番粘度が低い。

325mPaって言われてもピンと来ません。

文具店で売られている標準エポキシ接着剤で6000mPaから10000mPaぐらい。

トンカツソースで2000~5000mPaぐらい。

サラダ油で800~900mPaぐらい。

325mPaはトマトジュースぐらいと言っておきます。

製品入手はこちら↓ [広告]

Amazonもほぼ同価格

「システムスリーエポキシ」

*アメリカのシステムスリーやロットフィックスなどのエポキシは上記のページでしか販売しているところが見当たりません。

コニシボンドやセメンダイン社も数種類販売されているがどれが良いのかわかんない。

低粘度ならばコンクリート用と書いてあっても使えると思うのだが・・・('◇')ゞ

問題は硬化時間だと思う。

硬化時間の短い物は浸透していく間に硬化が始まるので、木材補修には適さないでしょう。

*低粘度エポキシについては、このページの下の方にある『エポキシを扱う上での注意点』を読まれてから取り扱ってください。

エポキシパテ

エポキシパテは模型製作や修理などによく使われていてエポパテと呼ばれて、ご存知の方も多いと思います。

粘土状で主剤と硬化剤とを練り合わせるタイプを指します。

粘土状ですので成形加工がしやすく、建材でも用いられています。

木材補修では欠損部を成形するので大量に消費しますので、埋め木や接ぎ木などを行って使用量を減らしたりします。

硬化するとカチカチになって硬質プラスティックのような物になります。

木材への浸透性があまり無いため、これだけを用いると剥落しやすくなります。

木材との密着性を高めるため、低粘度エポキシとの併用や、硬化後の木材へのネジ固定などの工夫が必要です。

低粘度エポキシを塗って硬化する前にパテを盛り込むと、エポキシ同士が同化しやすく密着性が高まります。

[広告]

「システムスリーエポキシ」

上記ページでスカルプウッドという商品名で売られています。

*他にコンクリート補修用などの工業用のエポパテもありますが、硬化時間が早くて適さないかも。

エポキシパテは低粘度エポキシに切り粉などの木粉を混ぜ込んでジェル状にしても作ることが出来ます。

但し、エポキシ本来の強度は低下します。

補修を始める前に

エポキシ樹脂は硬化するとコンクリート並みの強度を持ちますが木材のような柔軟性はありません。

また、紫外線に弱く、表面塗装などもう一工程が必要になります。

紫外線を使って硬化させるUVエポキシ樹脂と言うのもある。

腐食による木材欠損部の補修には、

腐食部切削→防腐滅菌処理→低粘度エポキシ添付→パテ埋め(埋め木・接ぎ木)→成形→塗装

と工程が多岐に渡って非常に手間がかかります。

素材だけの費用ならば新しい材木に交換した方が安価で手っ取り早いです。

・大工さんや材料屋さんが樹脂による補修を勧めない理由

樹脂を使っての木材補修は上記のように非常に手間がかかるだけでなく、樹脂と木材の接合部の問題にあります。

木材は湿気を吸収したり排出したりして内部の湿度を一定に保つ性質があり、膨張したり収縮したりしています。

一方、エポキシ樹脂は全くと言っていいほど変化はありません。

この収縮の差がクラックや剥離の原因となります。

樹脂と木材の接合部に破断が起きやすくなってしまい、剥離や生じたクラックに水などが浸透して再び腐食が始まってしまいます。

浴室や洗面の水回りなど床や壁内の腐食した木材などをパテで補修しても、また腐食が始まったりするので水はけや湿気の除去など、根本的なところから解決させないといけません。

結局無駄な作業に終わることが多いので、新しい木材に交換するか、腐食部を大きく切断して健全な木を接ぐことをプロは勧めます。

特に、腐食は木口から始まることが多く、エポキシ補修ではこの木口を完全に塞いでしまい、木材に染みこんだ水分が排出されるのを妨げます。

事前に乾燥と防腐処置をしっかりと施してから施工する必要があります。

低粘度エポキシは水分に触れるとゼリー状になって硬化不良を起こすらしいので要注意です。

我が家のベランダの柱は、手すりの挿入口や割れが多く、水の逃げ道が多くて乾燥しやすい、と過信していたのが間違いの元。

我が家のベランダの柱は、手すりの挿入口や割れが多く、水の逃げ道が多くて乾燥しやすい、と過信していたのが間違いの元。

木材の呼吸を妨害してしまうと、表層の水分含有率と中心部の水分含有率の差が生じやすくなって、干割れや反りが発生しやすくなります。

そのため、完全に呼吸を遮断してしまう

(かなり難しく、弊害が起こりやすい)か、通気しやすい状態に整えてやらなければいけなくなります。

難しいですよ~。(-""-;)

2015/10/09追記

木材の乾燥時の収縮によるクラックと剥離の写真の追記です。

補修時は一筋の線のような状態でしたが、木材の乾燥によって割れが広がってきました。

木材内部の保水率がわからないので何とも言えませんが、乾燥すればするほど更に広がってくる可能性があります。

現時点でエポキシで埋めても再びクラックが入り、水が侵入しやすくなります。

この部分はデッキ板の隙間にあたる部分ですので、デッキ板を乗せた後でも処置できます。

防腐剤を割れ目に撒布して、撥水剤か撥水塗料を充分に塗っておきます。

不安な場合は、撥水剤を塗る前に柔軟性の高いアクリルパテや変性シリコンコーキングなどで埋めます。

厚さ10㎜ほどのエポキシ層にクラックが入りました。

収縮により木材に従来からあった亀裂が更に広がったせいです。

木材表面とエポキシの密着度が良好であるとの証拠でもあります。

密着が弱いと木材とエポキシ層が分離して外れてしまいます。

デッキ板が上に乗る部分ですので、施工後にクラックが広がっているかどうかの確認が出来なくなります。

こういう場合は収縮が殆ど無いエポキシパテより、柔軟性の高い素材(アクリルパテ、変性シリコンコーキングなど)でクラックと周辺を覆って水分の再侵入を防ぎます。

下処理が甘かったせいで従来あった縦割れに埋めたエポキシパテが分離しました。

更に上から樹脂材で埋めてしまって、木が呼吸をしている状態を阻害するよりも、パテ部分をかき出してしまって、防腐剤を塗った後に撥水剤か撥水性塗料を塗るだけにとどめておいた方が賢明かもしれません。

強度の回復

前述のように樹脂と木材の接合部は割れやすく分離しやすくなっています。

*私がDIYで行ったエポキシ補修箇所は複数箇所ありますが、下処理が不十分だった例を除いて、きちんと補修した場所では木材とエポキシの接合部が分離した例は無いのですが・・・。

木材表面からの樹脂塗りつけ程度では中身まで修復できません。

腐敗によって木材内部に出来た空間が一番弱い箇所と言えます。

その空間を樹脂で全て埋めてしまうには、樹脂の低圧注入など専門的な知識と道具が必要になり、素人の手に負える物ではありません。

強度が低下した修復部分の強度を簡単に回復させるためには、金属などによる補強が必要となります。

建物の補強金具はホームセンターなどで容易に入手出来ます。

ウッドデッキなどの補強金具

木材の補強金具

Googleの画像検索

金具での補強は簡単ですが、木材にビスを打ち込むことにより繊維を傷つけて逆に強度が低下したり、ビス穴から腐食が始まって・・・

という事例もあるようなので専門知識が無いと難しいですね。

人が普段歩き回ったりする場所などは、迷わず新しい材料に交換するのがベストです。

耐震改修

ちょっと脱線して耐震について書きます。

ホムセンに行って木材の補強金具を見てきましたが、付属のビスにごっついのが付いていて、「え?こんなのねじ込むの??」って驚きました。

確かに耐震基準の表を見ていると、現代の耐震基準に適合させるためには太いビスなどが必要なようです。

だけど、劣化してきている古い家の構造材にそんな物を打ち込んだら、木材の強度がますます落ちるだろうと思わせられます。

実際に古い時代に建てられた家では、耐震改修の見積もりをしている途中で、柱や梁が脆弱になっていて補修工事出来ないとわかったという例があるようです。

と言うわけでこの項目は勉強中です。(;´Д`)ノ

1981年(新耐震基準導入)以前の建物については、現代の建築とは基礎から構造が異なるので、強い地震が来たらあきらめてね。 ( ̄▽ ̄;)

阪神淡路大震災の時に多く見られたのが、「柱のほぞ抜け」と言う現象。

強い縦揺れで持ち上がった家屋が、直後の横揺れでねじれてほぞが破壊してしまい家屋倒壊につながった事象です。

このかすがいはほぞ抜け対策のために後から打たれたものと思います。

柱が腐っててもう意味はないけど。f(^ー^;

このかすがいはほぞ抜け対策のために後から打たれたものと思います。

柱が腐っててもう意味はないけど。f(^ー^;

震度6以上なんていう強い地震は、基礎から完全に改修しないといけないので無理です。

そんな地震は潰れた家から這い出せたらラッキーです。

運が良ければ生き延びれる。( ̄□ ̄;)!!

大型台風による強風で屋根が煽られて、柱のほぞが抜けるのだけは対策しようと思って、接続金具は取り付ける予定でした。

こんなこと考えてました

ベランダに張り出した屋根を支える柱の根元が腐食して、弱くなった木材の強度を回復させるために、私はこんなことを考えていました。

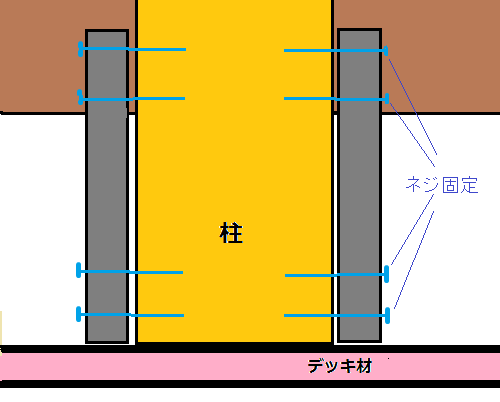

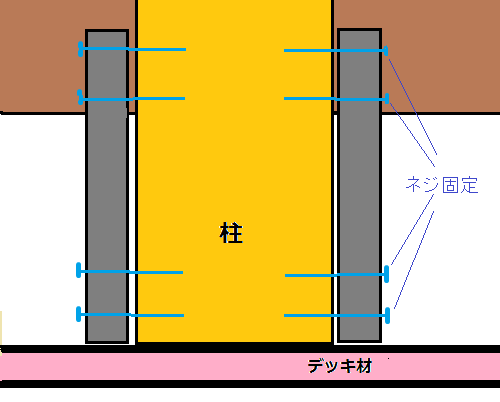

①ネジ固定

腐食部分を削ってパテを盛った部分と、中心部の生きている材木の部分の結合を高め、剥離やクラックが入りにくいようにネジ固定するつもりでした。

②当て木

突きだしたほぞの中身や先端の状態を確認出来ないので、強度低下に備えて柱の両サイドに当て木をして補強してみる。

柱は大きな一枚板のフェンス材に挟まれているので、当て木をフェンス材の一部に同化させて見栄えを良くする。

③金属芯埋め込み

柱に出来ている干割れの溝を少し広げて、天吊り用のボルト棒を埋め込んだらどうだろうか。

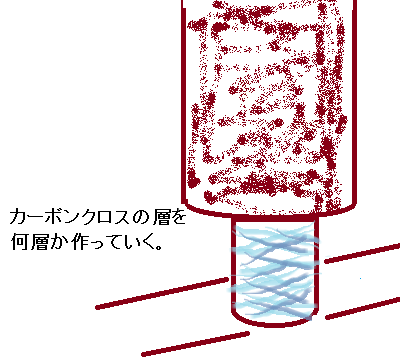

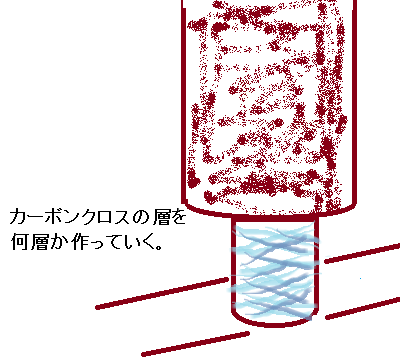

④カーボンクロスを巻く

コンクリート柱の補強で使われることが多くなってきているカーボンクロスを巻き付けて、破断強度を高めてみる。

腐敗のひどい柱は腐食部を切除すると細くなり強度はほぼ失われます。

失った分の強度を回復させるために、最新素材のカーボンクロスを巻き付けてみてはと考えました。

炭素繊維の長所を一言で言うと、「軽くて強い」という点である。鉄と比較すると比重で1/4、比強度で10倍、比弾性率が7倍ある。

その他にも、耐摩耗性、耐熱性、熱伸縮性、耐酸性、電気伝導性に優れる。 Wikipediaより

カーボン繊維は航空機や自動車産業で使用されることが多くなってきました。

アルミより軽く、鉄より強いと言う素材で、繊維の編み方やカーボンの強度によって様々な種類があります。

カーボンクロスのシートは、釣り竿や自転車フレーム補修用の材料が「

カーボンロービング」と言う名前で、テープ状の物が安価に販売されています。

自転車のカーボンフレームでは硬度が高いけど、柔軟性が乏しく曲げ方向の力に弱いため破断しやすくなるというレポートもあります。

建材では素材(コンクリート)とカーボンを密着させて貼り付けないと効果が低いので、下地作りに神経を使うというのもありました。

カーボンクロスを木材に使用して強度を確保した実験データというのは、あまり見当たりません。

これからどんどんノウハウが開拓されていく製品だと思います。

やってみる価値はあるかな?

カーボンロービングはカーボン繊維の束で「K」の数字が大きいほど太い束になります。

適当な長さにカットして補強したい部分に巻き付け、エポキシを塗って固化させます。

エポキシを塗った際に軽くドライヤーを当てるとエポキシがやわらかくとけて均一に染み込みます。

木材を樹脂木化することに挑戦

柱の修理するのに新材に替えるのがコストがかかりすぎるため、腐朽した部分を樹脂木化しようと試みました。

完全に組織が破壊されてしまって触るだけでボロボロと崩れるような部分は切除、掻き出しをして、腐朽によって出来た空洞をエポキシ樹脂で埋めてしまおうという試みです。

大きく欠損した部分はパテを使って成形し直すことが出来ますが、導管に沿って出来た細い空間まで埋めることは困難です。

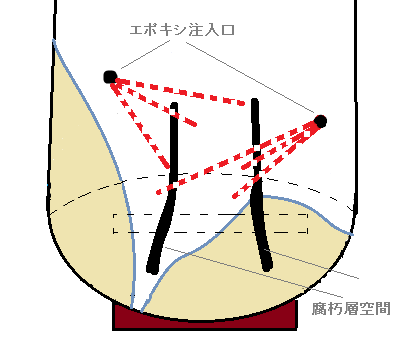

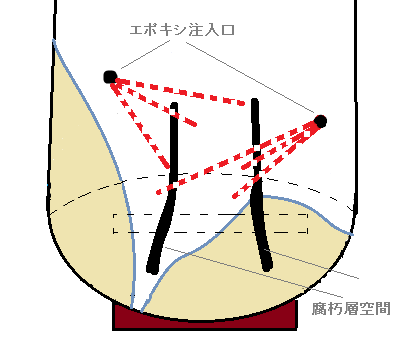

そこで、腐食部位まで穴を開け、低粘度エポキシを流し込むことをやってみました。

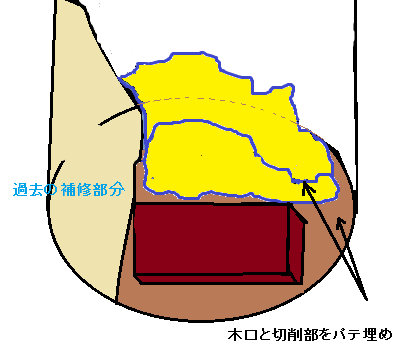

腐朽した柱の木口を鏡を使って覗いてみると・・・

鏡を使ってますから左右反転しています。

鏡を使ってますから左右反転しています。

やはり、カスガイが刺さっていた部位からの腐朽と、干割れによる部位の腐朽が激しい状態です。

この柱は内部から腐朽が始まっていますが、表層と中心部に近い部分はまだ腐朽しきっていません。

ちょっと写真の輝度を上げて拡大してみます。

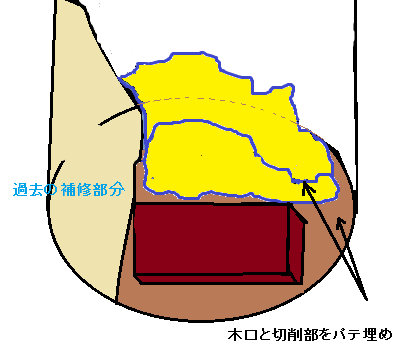

縦に深く入った腐朽組織を表層から切り取っていくと、健全だと思われる部分もかなり切除してしまうことになります。

そこで、この木口とクラックから何かの道具を挿入して、腐朽部分だけを削り取ることを思案中でした。

電気工具を使用するのが一番手っ取り早いですけど、歯医者が使うドリルのデカイ奴みたいなのがあればいいのですが・・・(´ヘ`;)

腐朽部のみ削りだした後、木口をパテで埋めてしまいます。

木口を埋めてしまわないと、上からエポキシ注入しても下から漏れちゃって意味が無いからです。

パテ埋めが終わって硬化完了したら、上部にエポキシ注入用の穴を複数方向に開けて、樹脂を注入していきます。

うまくいけば広範囲の腐朽空間を樹脂で埋めることが可能なのですが・・・。

木口の隙間さえ埋めて栓をしてしまえば、柱の下部全体をサランラップでくるんで、樹脂剤をシリンジで圧入することも可能ではないかと思うのです。

エポキシを扱う上での注意点

エポキシ樹脂は使用用途によって多種多様な種類があります。

木部補修に適しているエポキシは限られていると思いますので、購入の際はよく性質を確かめてから購入してください。

①エポキシは気温が高いほど早く硬化します。

硬化時間30分と記述してあっても、夏場の気温30度を超えるような日中は15分ぐらいでゲル化してくることもあります。

ゲル化してきたらもう使用出来ません。

反対に気温の低い冬場はなかなか固まらず、完全硬化に1週間ぐらいかかったりすることもあります。

低粘度タイプ、硬化開始30分後ぐらいの製品で、完全硬化するのに平均で3-4日かかります。

②有毒成分に注意

大量に作ったりすると常に攪拌していても硬化が始まる時があります。

化学反応が起きる際に高い熱と、有毒性の蒸気が発生します。

低温やけどに注意して、蒸気を吸わないように。

化学反応が終わって硬化してしまうと有害成分はなくなります。

肌に付くと荒れる場合があります。

アレルギーをお持ちの方は必ずビニール手袋などを着用してください。

③エポキシの種類によりますが、低粘度エポキシは水に触れると白濁してジェル状になったりします。

硬化不良を起こす場合もありますので、水が混入したエポキシは使用しない方が賢明です。

*水道管修理とかに使う水の中で使用するエポキシもあります。

④エポキシは主剤と硬化剤の二種混合で使う製品が多いです。

混合比がいい加減ですといつまでも固まらなかったり、強度が得られなかったりします。

私自身、こんなもんでいいだろうと目分量で適当に混ぜ合わせると、いつまでもネバネバして硬化しなかった失敗をしています。

混合の際は1:1とか2:1の混合比率は、計量カップできちんと正確に計測してから混ぜ合わせてください。

私が行っているベランダの補修なのですが、デッキ板など簡単に交換出来る所は新しい材料に交換して、交換が困難な部分は樹脂で補修する、と言う形で取り混ぜて行っています。

状況によっては、棟梁のジャッキアップ、金属束を使って手すりごと柱を持ち上げ支えての可能な限りの修理を検討しています。

現在、DIYでの修理は途中段階ですが、屋根の雨漏りが発生したので、修理ついでにベランダ補修の見積もりも取っています。

予算が合えば業者にベランダも修理してもらう予定です。

雨漏りは業者に見てもらったところ、けらば部分の水切り、破風板がほぼダメで、吹き込みによる雨の侵入は間違いないだろうとのこと。

屋根の修理は葺き替えではなく、既存のスレート材が年月に比べて劣化が進んでいないので、再塗装で大丈夫だろうとのこと。

雨漏りは水切り材や軒天など細かい部分の修理交換だけで済みそうなので、ベランダ修理の予算が出てきそうです。

足場が高いんだよね~。(;´Д`)

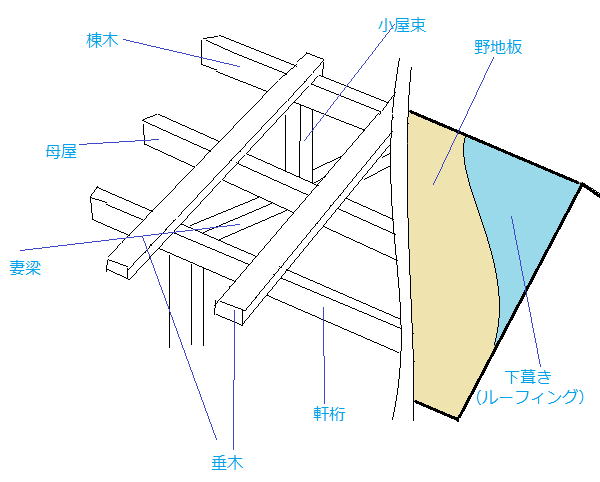

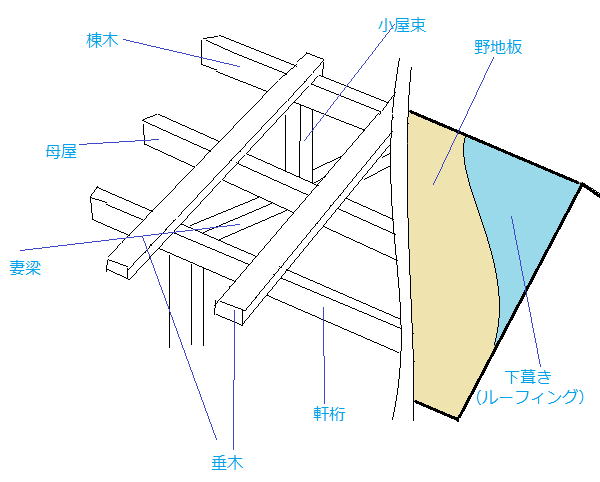

建物の各部の名称

予算がかかりすぎるようであれば、柱補修再スタートで上述したような補修を行っていきます。

業者の方が、私が施工したエポキシで固めた柱を見たのですが、

『しっかり固まってるじゃないですか。』

と言ってくれているので、この方法は大きな間違いはしていないようです。

業者の方はグラスファイバー使ったFRP樹脂と勘違いされていたが。

どうなりますやら・・・