壁紙ペンキを塗ろう その4 応用編2

★目次ページに戻る

その3からの続きです。

前回の文中で記述しましたこの塗料の特性。

下塗り不要

密着性が良い

速乾

ヤニ止め効果が高い

防カビ

匂いが気にならない、乾くとすぐに消える

健康被害がほぼ無い

これらに加えてもう一つ。

壁紙自体の質感を維持し、マットな仕上げを追求するため、殆どの製品が『

つや消し』で調整され製造されています。

塗装して出来上がったものはあの「

ミルクペイント」の質感とほぼ同じ仕上がりとなります。

枠縁は市販のライトグレー。 ツヤがあります。

枠縁は市販のライトグレー。 ツヤがあります。

壁紙部分は壁紙塗料。

マスキングテープが木部に沿って貼ってありますのでお間違えないように。

素材に対しての密着性が良いという点と、マットな仕上がりになるという点から、壁紙以外の従来はペンキは使用しないような素材にも使えるのではないかと思いつきました。

今回は応用編2としてその様子を記述します。

私が管理する物件は昭和の時代に建てられた古いマンション。

どの部屋も基本的に和室の仕様で作られており、素材も和室に準じる素材が用いられ、和風のデザインになっています。

近年、賃貸住宅は和室が敬遠されて洋室でないと内覧してもくれないような状態で、和室作りの部屋を洋室化していくのがリフォーム時の課題となっています。

畳を撤去し床を嵩上げして、押入れをクローゼット化して壁紙も変更してというリフォームを行う完全な洋室化は軽く100万円、下手をすると200万円近くの費用がかかります。

正直言ってこれでは採算が取れません。

1室100万円のリフォーム費用がかかるとして、10室なら1000万、20室なら2000万なんて言うお金が必要となります。

とてもじゃないけどそんな費用は無いので、DIYで少しずつ床を板張りにし、押入れをクローゼット風に、壁紙も洋物にしてきました。

一番の問題だったのが

天井。

「

目透かし天井」と呼ばれる構造で、木目調の合板、又は、プリント素材が貼られたボードが用いられています。

一定間隔に隙間を開けて溝が設けられている構造です。

この天井に直接壁紙を貼ると、壁紙のりの湿気で板がたわんだり、プリント面がめくれ上がったりするため、洋風にするには上からベニヤ板などのボードを張り、その上に壁紙を貼っていくという作業が一般的でした。

ボードを張り、壁紙を貼った天井。

ボードを張り、壁紙を貼った天井。

大工さんと壁紙屋さんの二つの工程が必要なため、これがまたすごく費用がかかります。

ペンキ屋さんにも塗装できるかと打診しましたが、やはり塗料の溶剤の影響で天井板がしなったりめくれたりする可能性が大きいので保証が出来ないと断られるのが一般的でした。

閑話休題:

大家さんはお金持ちだお金持ちだと人はよく言います。

確かに資産家です。

が、お金が建物という”物”に変わって所有しています。

現金は物に変わっているのでお金は無いです。

逆に大きな借金を背負っていて、幾つもの税金と共に支払いに追われています。

お客様からいただいた家賃の殆どがその支払に消えていきます。

ですから数百万円数千万円なんてお金を簡単にぽいと出せるわけないのです。

「売れば金に変わるだろう。」と言いますが、所有している資産を売却処分するような時はお金に困って破綻するような時。

足元見られて買い叩かれて思うようなお金になりません。

借金返済や売却益の税金の支払いで殆ど手元に残りません。 マイナスもありえます。

投資家のように資産運用で幾つも物件を購入できるような本当のお金持ちなんてそんなに数はいません。

そういう方でも、利回り5%とか7%ととか言う利益率でやってます。

3割も4割も利益があるような商売ではありません。

ただ、資産という担保価値の有る物を持っていますので、金融機関から借金をする時は強い武器となります。

でも、借金は必ず返さなきゃいけませんからね。

賃貸借の契約など民法の中の借地借家法という特殊な法律で縛られていて、独特な商習慣があり普通の商取引とは異なります。

商売、法律、建築、など多岐に渡る知識と経験が必要で、借入金や税金が大きいのでストレスも甚だしく大きいです。

不労所得と言われるような、楽して遊んで暮らせるような甘い世界ではないです。

所有資産の価値が大きいので成功すれば大きな財を築けますが、失敗すると損害はとてつもない大きさですよ。(;^_^A

これからのこの業界は少子化などで斜陽産業になりつつあります。

この賃貸業界、建物オーナーになりたいと志されている方は多いと思います。

物件選びと立地が鍵になる業種です。

様々な事をよく学んで参入してきてください。セイコウヲイノル

壁紙に塗ることが出来る塗料の特徴を調べた時にふっと思いつきました。

こ

の塗料を天井に塗ることが出来るんじゃないか?

早速、販売店さんに問い合わせてみますと。

「可能です!」 とのご回答。

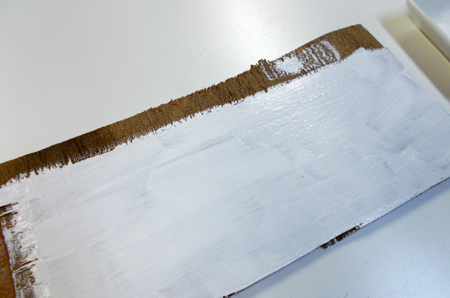

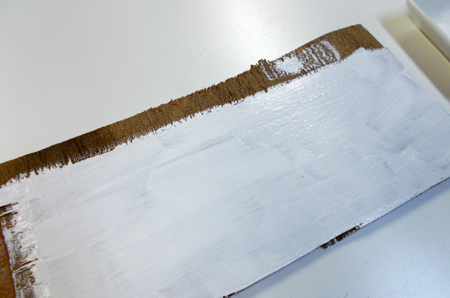

サンプルを取り寄せて事務室で試験をしてみました。

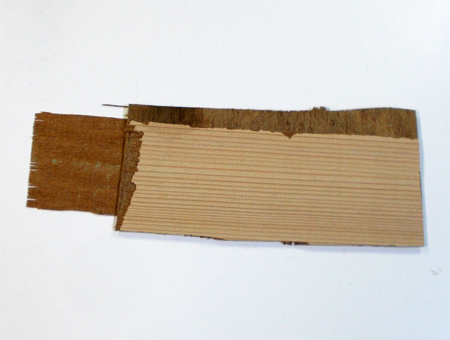

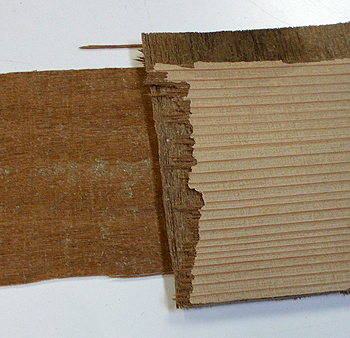

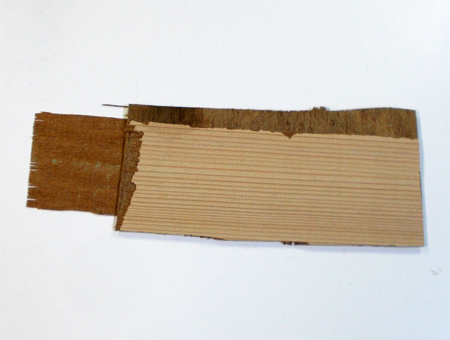

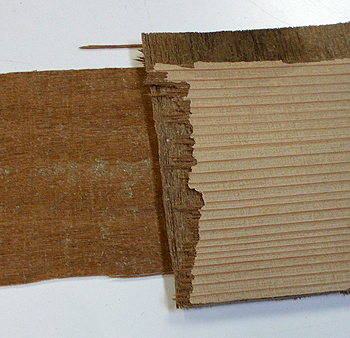

これは天井をめくった時に残しておいた端材です。

天井の板はこういう層が重なった構造になっています。

塗料を塗って表面の化粧部分がめくれてきたり、板が反ったりたわんだりしたら失格です。

塗装は一度だけで塗るのではないです。

アクが浮いてきたり、タバコヤニが付着していたりするので二度、又は三度塗りします。

一度目は何とも無くても二度目三度目で板が歪んだりします。

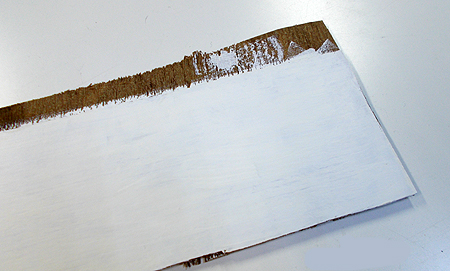

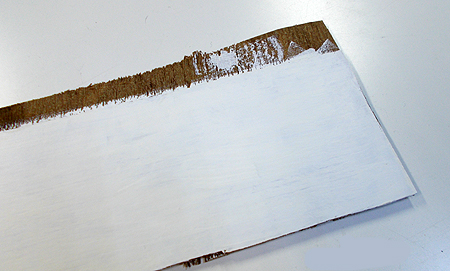

結果は、無問題。

結果は、無問題。 十分実用に堪えるものでした。

さっそく現場で使用することにしました。

喫煙される方が長い間住まわれていた部屋。

養生を施して溝から塗っていきます。

塗装前に木枠の部分を一通り濡れ雑巾で拭き取ったのですが、さすがに汚れの付着が激しく一度目ではヤニやアクが浮き上がってきます。

最初の一度目はこんな状態でした。

ローラーで3度ほど重ね塗りして完成。

今回はピュアホワイトというカラーを使用しました。

目透かし天井の溝がアクセントとなって良い感じです。

つや有りの従来のペンキのようなギラギラ感が無いのでとても自然になりました。

他にも複数室で塗装を行いました。

こちらはクリームホワイトという色を用いた部屋。

天井にベニヤ板を貼り付け、壁紙を施工という手順であれば職人さんに依頼すれば6畳一間1室10~20万円ぐらい平気でかかります。

塗装のプロにこの塗料を用意して特別に依頼したら4-5万円ほどでしょうか。

DIYならば養生のシート費用を入れても1万円ほど。

ご自分で行うリフォームはこんなにも安価で完了できます。

動画:

塗装は養生にかかる時間や費用、労力もかかります。

正直言って新規に壁紙を貼る方が手っ取り早いかもしれません。

それなのになぜ敢えて壁紙用塗料を取り上げたのか?

それは、やり直しが効きやすいから。

壁紙を貼るのは熟練が必要です。

一度でもDIYで壁紙を張り替えた方ならおわかりになると思います。

時には長さ2.5mほどある壁紙を脚立に乗って壁に貼り付けていきます。

垂直にまっすぐ貼ったつもりでも、下部で斜めに大きくズレてしまったということはよくあります。

貼り直そうとして一度剥がして、剥がしている間にシワがたくさん出来たり、引っ張りすぎて破ってしまったり。

コーナーでたるんだり、角の凹みに合わせようとして穴を開けてしまったり。

壁紙と壁紙のつなぎ目をピッタリと合わせようとカットするも、カッターの刃が摩耗してしわになったり破ったり、ピタリと合わず隙間ができたり重なったりしてしまったり。

壁紙の端部のカットをミスして大きな隙間が出来てしまったケース。

壁紙の端部のカットをミスして大きな隙間が出来てしまったケース。

熟練の職人さんのようなきれいなつなぎ目にするためにどれぐらいの壁紙を貼ったら良いでしょうか。

DIYで模様替えをしようとする方が一発でそんなきれいに壁紙が貼れるとは到底思えません。

そして、そのミスをリカバー出来る道具や方法をご存知かどうか。

カラー壁紙やデザイン壁紙ならなおさらです。

専門職の業者なら失敗して貼り直しの場合でも在庫を持っていたりしますが、一般の方は必要な長さ分しか購入していないものです。

そして、のりが乾いてしまった際の貼り直しはとてもたいへんです。

塗装の場合は、養生やマスキングさえしっかり行っておけばやり直しが容易に出来ます。

別の色に変更も出来るし、重ね塗りで修正が効きやすく、塗り直し、塗り漏れなど、時間を置いても可能です。

失敗したなとわかった時のリカバリーが容易なのが塗装の特徴です。

壁紙の貼り付けミスのリカバリー跡はコーキングなど注視すればわかりますが、ペイントのタッチアップなどは補修した本人でさえわからないです。f(^ー^;

従来の壁紙や木部に塗装するだけですから場合によって下地調整なども簡単に済みます。

これからDIYでお部屋の模様替えを行おうかと迷っている方に、

難しく練度が必要な壁紙張り替えもいいですが、

比較的簡単な塗装と言うリフォーム方法があるよ。

という提案をしたかったのです。

選択肢は多いほうがいいですよね。(^ω^)

最後に商品紹介です。

現在、多くのメーカーや業者からたくさんの商品が販売されるようになりました。

メーカーによりそれぞれ特徴があります。

全部使用したわけではありませんので特徴を質問されてもお答えできません。

(広告)

(広告)